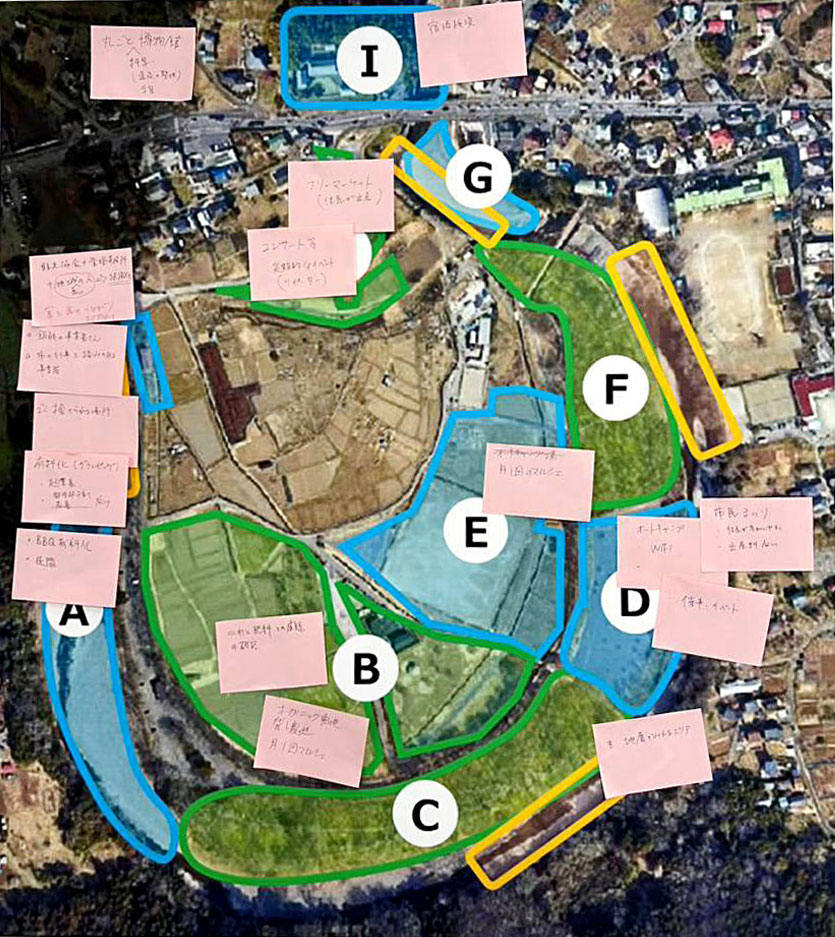

有料化の実証実験を行った飯能河原の事例

~バーベキュー有料化とオーバーツーリズムの解消~

河川利活用分野

2024.12

埼玉県及び県内の市町村と連携した河川利活用の支援について

ラボたまでは、埼玉県及び県内の市町村と連携した河川利活用の支援を行っています。

これまでに、飯能河原(飯能市)や巾着田(日高市)、大相模調節池(越谷市)の利活用を受託していますが、中でも飯能河原はラボたまが設立された際に、初めての地域課題解決事業として受託した業務であり、現在まで続く河川利活用のモデルとなりました。

埼玉県飯能市は人口78,066人(令和6年10月1日現在)、約36,000世帯が暮らす街です。

同市は埼玉県の中で第3位となる広大な面積を持つ自治体であり、中心部は西武池袋線飯能駅とJR八高線東飯能駅を軸とした市街地に立地しています。

一方で市西部に位置する名栗地域、吾野地域は秩父地域との結節点となる森林山岳地帯であり、豊かな自然環境を有していることからエコツーリズムが盛んな地域です。

飯能河原は市街地の中に立地しながら、名栗地域への入り口として景観を誇るエリアであり、近代では飯能市の名産である「西川材」を江戸まで船で搬出する際の結節点でした。現在では、近隣地域の人々が親水やBBQ等の用途で河川敷を楽しむエリアとなっていますが、コロナ禍の前後ではアウトドアブームや屋内レジャーの自粛等から、多くの人が押し寄せる「オーバーツーリズム」と言われる状況下にありました。

飯能市にとって大切な地域の資源であり、観光地でもある飯能河原において、埼玉県や飯能市と共にオーバーツーリズムの解消に向けて実施した取組を、詳しく紹介します。

飯能河原有料化実証実験の様子

「川の国」埼玉県が抱える河川利活用の課題

川が多く、河川面積全国第2位の埼玉県は、「川の活用」が大きな「ビジネスチャンス」として考えられている。

川は多くの人々にとって憩いの場であり、埼玉県では川が観光地としても賑わってきた歴史がある。一方で、同県西部の飯能市に位置する人気スポット「飯能河原」では、バーベキュー等で人が殺到しゴミが溢れかえっている、という苦言が近隣住民から寄せられることが数多くあり、地域の課題となっていた。そのような中、真っ先に当社が課題解決に乗り出した。行政や住民との意見交換会を通じて様々な声を取り入れつつ、「来訪者を減らすのか?閉鎖するのか?」「マナーの改善を促しつつ利用を促進するのか?有料化する場合はどのように、誰が行うのか?事業として成り立つのか?」といった課題の洗い出しに苦戦しつつ、ジレンマの解消に向けて、バーベキュー有料化の提案を行い、その実証実験を行った。有料化だけではなく、地域の住民や子供たちが安心して利用できるように、利用目的ごとの区域分けを取り入れた結果、地域住民も来訪者も過ごしやすい空間づくりに繋がりメディア等でも反響を呼んだ。

WGの様子

「地元の活性化のために」埼玉起点のメンバーの想い

今回、当初から本事業に主体となって取り組んできた村瀬さんに話を聞いた。

自身が小学生時代に神奈川県川崎市から坂戸市に移り住んで以来、埼玉県の暮らしやすさに魅了され、自分が住む地域のまちづくりに取り組みたいと強く感じてきたという村瀬さん。「ここならずっと住める」という当時の直感は変わらず、現在は子育てをしながら埼玉県で暮らす。

自然や歴史を感じられるスポットも残しつつ、ベッドタウンとして子育て世帯にとっても暮らしやすいことから、近年各地で開発が進んでいる埼玉県。「住むなら、埼玉。」のキャッチコピーのもと、埼玉移住サポーターを活用した移住促進事業の一環として移住ポータルサイトが立ち上がっているが、他の多くの地域と同様に、当県の人口も減少し始めている。

大学時代にまちづくりをテーマとしたゼミに所属した村瀬さんは、川越市のとある公共施設を拠点とした地域活性化について研究したという。埼玉県を舞台にまちづくりに携わりたいという思いを持ち埼玉りそな銀行に入社した後、法人営業、融資として経験を積み、岩槻支店に所属中の5年目、2021年に地域デザインラボさいたま(ラボたま)が立ち上がり、地域ビジネス部に配属を経て立ち上げメンバーの1人として配属されることになった。

りそなの視点を活かし、地域と共創すること

埼玉りそな銀行の顧客基盤を活かしながらコンサルティングや事業創出を行う当社。当初は地域活性化に繋がる施設に対するファイナンスを担っていたが、ラボたまの本格稼働後はコンサルティング等の地域活性化事業にチャレンジしており、法人営業で身につけた折衝能力を活かしつつ、0からの課題設定、仮説と試行を繰り返す中で案件を作り上げるという未知の仕事に大変さとやり甲斐を感じている。「当社の魅力は、地域の小規模な事業者と共創出来るところ。銀行子会社として地域密着型のネットワークを活かしつつ、「事業を共創する」という、視点で純粋に地域の困り事に寄り添えるという強みが支持いただけていると思います。」と語る。

冒頭で触れた通り、観光による地域活性化とオーバーツーリズムの衝突は軽視出来ない問題だ。直近ではコンビニ越しに富士山の撮影をしたい外国人観光客の殺到により交通に影響があり、一時期目隠し幕が設置されたが、この対応に対し、観光客からはSNS上でネガティブなコメントが寄せられていた事例もある。

今後の取り組み

飯能のプロジェクトが評価された結果他地域の行政からも要望を受けて、当社においては河川の利活用案件を他に7件受注している。埼玉県の住みやすさを保ちつつ、観光地としても河川をどのような形で利活用していくのか、今後の動きに目が離せない。