中心市街地の賑わいを取り戻した志木市の事例

~Park-PFIによるいろは親水公園の整備とまちづくり会社の新設運営支援~

まちづくり分野

2024.11

ラボたまの埼玉県志木市の中心市街地活性化の支援について

ラボたまでは、埼玉県志木市の中心市街地活性化の支援を行っています。

埼玉県志木市は県内の南西部に位置し、人口76,168人(※令和6年9月1日現在)、約37,000世帯が暮らす街です。

市内には3つの川が流れており、中でも新河岸川と柳瀬川の合流地点にある「いろは親水公園」は、"にぎわいづくりの拠点"と位置付けられています。

志木駅の東口地区は、新河岸川の舟運により栄え、東武東上線志木駅の開業後は、商業のまちとして発展を遂げていました。

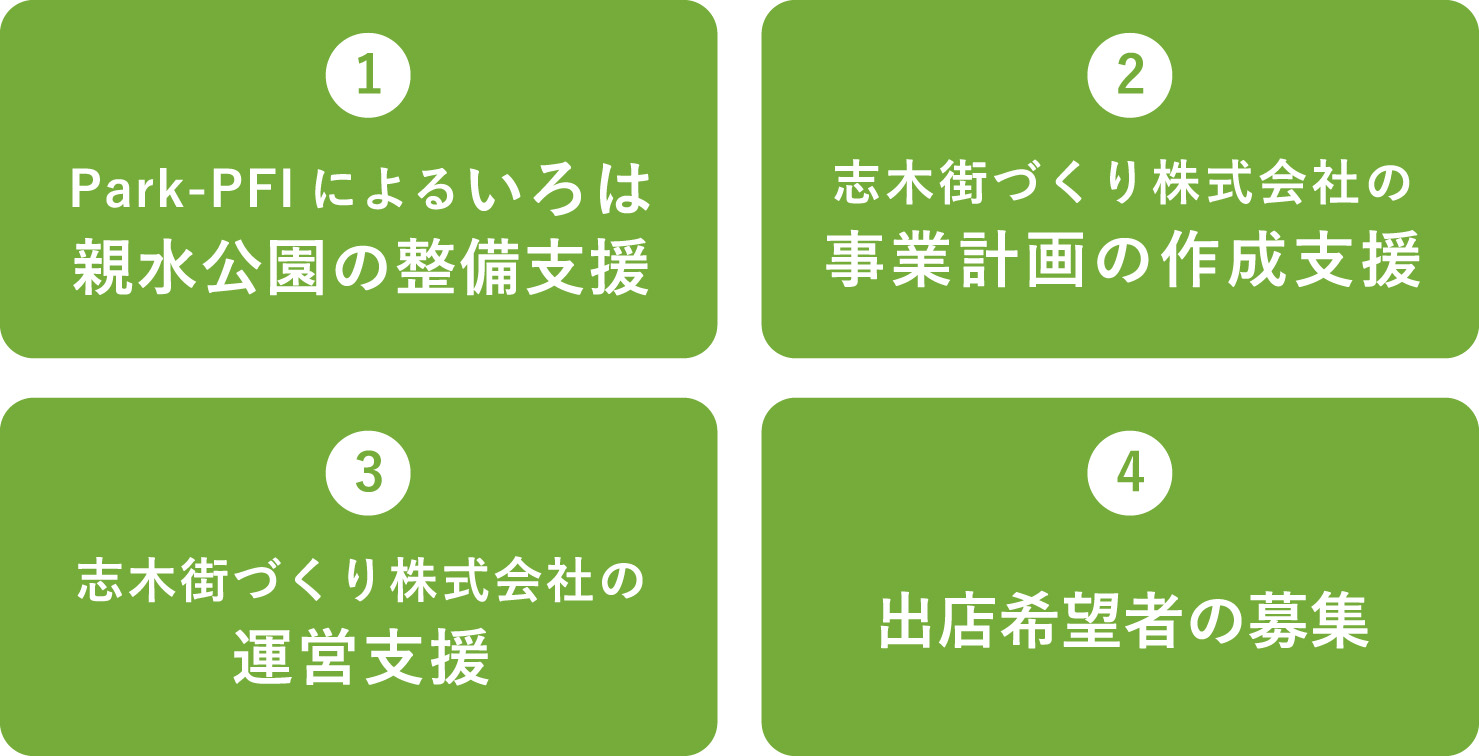

志木市中心市街地活性化支援のためにラボたまが実施したことは以下の通りです。

志木市での取り組みの成果

いろは親水公園は、民間事業者のノウハウや経験を活かした施設整備を実施したことで、利用者のニーズを満たす場所になっただけではなく、結果的に志木市の財政負担も軽減されました。

また、志木街づくり株式会社の設立を支援し、創業者が生まれる仕組みづくりや空き店舗・人流データの調査と分析を通して起業の促進につなげることができました。

はじめに、ラボたまで志木市の中心市街地活性化の支援を行うことになった背景について紹介します。

空き店舗が目立つ志木市の中心市街地

東武東上線志木駅の開業後は、「商業のまち」として栄えた埼玉県志木市。

インターネットショッピングなどの普及により商業スタイルが変化し、中心市街地には空き店舗が増えて、1階は営業していても3階や4階は空き店舗になっているような状態が多くみられるようになりました。

今後も従来型の小売店の競争力低下が見込まれる志木市では、商店街を「小売の場」から「体験の場」へと変化させるなど、新たな事業者によるリノベーションが求められています。

いろは親水公園のPark-PFIによる整備支援

多く課題が存在する志木市中心市街地の中でも、ラボたまは「いろは親水公園」に着目。最新の事業手法による公園整備を提案し(Park-PFI)、提案構想を実現することができました。

■以前のいろは親水公園の位置づけ

整備が行われる前のいろは親水公園は、季節のイベントや和舟回遊事業などが実施される「にぎわいづくりの拠点」としての位置付けはあるものの、知名度と集客力の低い公園でした。

本事業の基本コンセプトは、いろは親水公園が本来持っているポテンシャルを最大限活かすための工夫をこらし、Park-PFIによる整備によって利用者の多様なニーズを満たす「多目的な公園」として整備しつつ、財政負担の軽減も実現するというものでした。

■志木市と民間事業者の担当範囲の分担、収支のシミュレーションを実施

ラボたまでは、①公募対象公園施設運営事業、②飲食事業、③指定管理業務について収支シミュレーションを作成し、志木市と民間事業会社の費用負担の具体的なイメージができるように支援。

煩雑になりやすい公共と民間事業者の役割分担や費用負担について一体的に検討し、公募への調整をしました。

■民間事業者の公募方法の検討

整備対象公園エリアのうち、民間事業者の力を活用するエリアをゾーニングし、一体的に募集できるように準備を整えました。

たとえば「旧村山快哉堂」のような文化財の活用は、改修に制限があるなど、さまざまな制約をクリアする必要があります。加えて、Park-PFI事業の根幹を成す民間事業者による店舗出店や、当該事業が生み出す将来収益を踏まえた民間事業者による公園の整備費の負担など、さまざまな検討課題をクリアにしていきました。そのうえで、整備対象公園エリア全体の利活用イメージを作成しました。

■Park-PFI活用によって公共よりも低コストで高付加価値の提供が可能に

Park-PFIを活用した「いろは親水公園」の事例では、公共が費用負担する整備手法と比較して10%を超える高水準のVFM(バリューフォーマネー)を実現させることができました。

高水準のVFMを達成できたのは、公園の園路や芝生広場飲食施設の整備・運営にかかるコストを民間事業者が負担するようになったからです。

民間事業者のノウハウや経験を活かした飲食施設の整備・運営は、志木市側のメリットだけではなく、利用者にとっても価値ある空間となっています。

志木市が負担するコストを抑えながら、来訪者には付加価値の高いサービスを提供することが可能になりました。

- ※VFM(バリューフォーマネー)・・・

PFI事業における最も重要な概念の一つで、支払い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するという考え方

引用元:内閣府

民間事業者主導の街づくり会社設立の支援

Park-PFIによるいろは親水公園整備の成果を踏まえて、次のステップとして中心市街地全体の活性化のための主たる担い手として、民間事業者主導の街づくり会社設立が望まれます。

ラボたまが最初に着手したのは、中心市街地活性化を担う民間のまちづくり会社(志木街づくり株式会社)を立ち上げるための事業計画です。

■まちづくり会社の事業計画案の作成

ラボたまでは、中心市街地の活性化を担う志木街づくり会社のスローガンやミッション、提供する価値、めざすゴールなどの計画を構築。

また、3つの価値提供(※)をするための具体的な事業内容を立案し、具体的な収支を想定した損益計算書や貸借対照表の作成も行い、新会社の設立に貢献しました。

- ※「志木まちづくり株式会社」で提供する3つの価値

・経済活力の向上 ・にぎわいの創出 ・歩行空間などの環境改善

※FOOD HALL SHIKISMに入る志木街づくり株式会社の新規出店支援センター

志木街づくり株式会社は、地域企業や住民、大学、他の自治体、ラボたまなども巻き込んだ取り組みを実施し、これらのハブ機能として役割を発揮することが期待されています。

民間事業者「志木街づくり株式会社」の運営支援

新設された志木街づくり株式会社から委託を受けたラボたまは、中心市街地活性化基本計画に基づいて運営支援業務を行いました。

■ウォーカブルシティの実現に向けたデジタルスタンプラリーの実証

ラボたまでは、志木市中心市街地への来訪者が回遊してくれる仕組みづくりの企画を行いました。

2023年12月には、人々の回遊を促進することを目的としたイベント「志木で歩こう、健康で笑おう!デジタルスタンプラリー」が開催されています。

※デジタルスタンプラリー案内ポスタ

まちの施設を訪問し、店舗の口コミ投稿でスタンプを集められ、貯めたポイントは無人の自由販売機で交換するこのデジタルスタンプラリーは、来訪者の回遊と消費を促進させる結果に。

株式会社TOPPAN様と連携してデジタルスタンプラリー実施を志木街づくり株式会社へ提案し、協力店舗の誘致などで開催実現に寄与しました。

■創業にチャレンジしたい人が相談できる仕組みづくり

回遊促進の取り組みが成功した次のステップとして、中心市街地に出店したい人のサポートが必要になります。

ラボたまでは、創業を希望する方々の相談業務や、志木駅東口駅前にある中心市街地新規出店支援センターの運営支援も行いました。

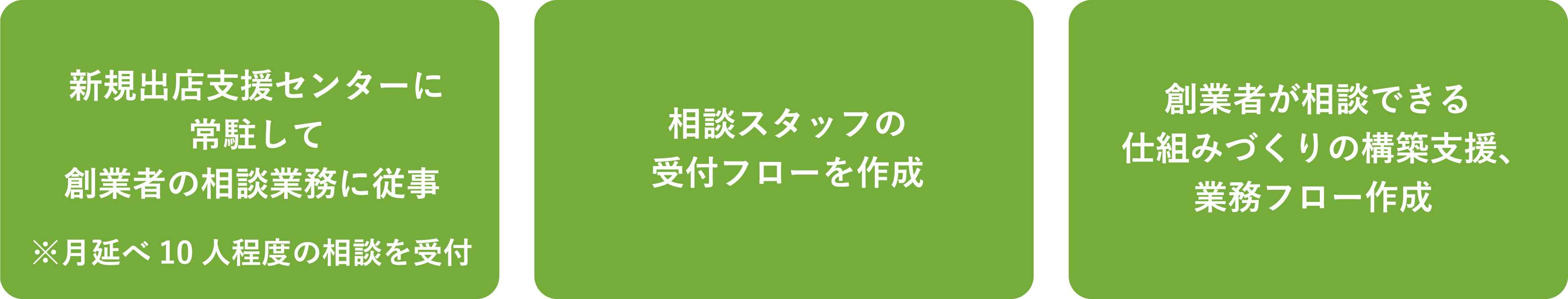

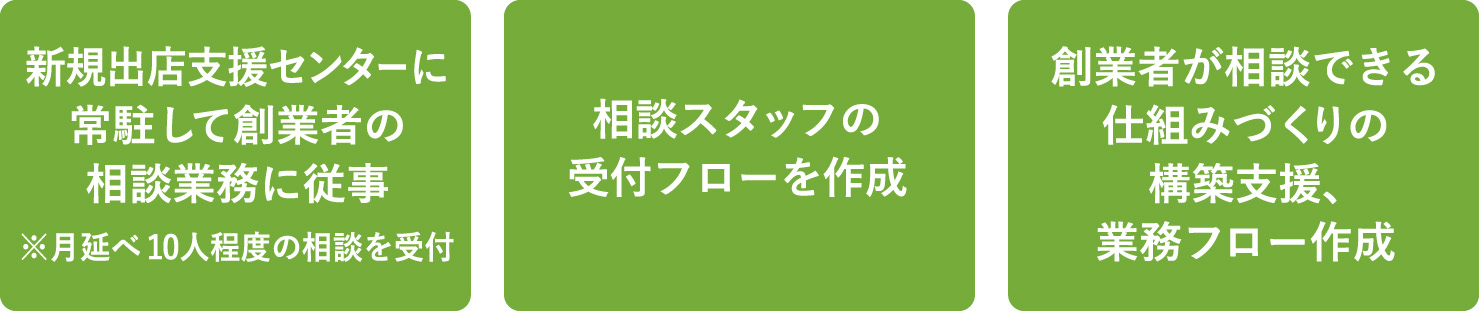

創業者の相談業務の運営支援

ラボたまで実施した具体的な内容は、以下の通りです。

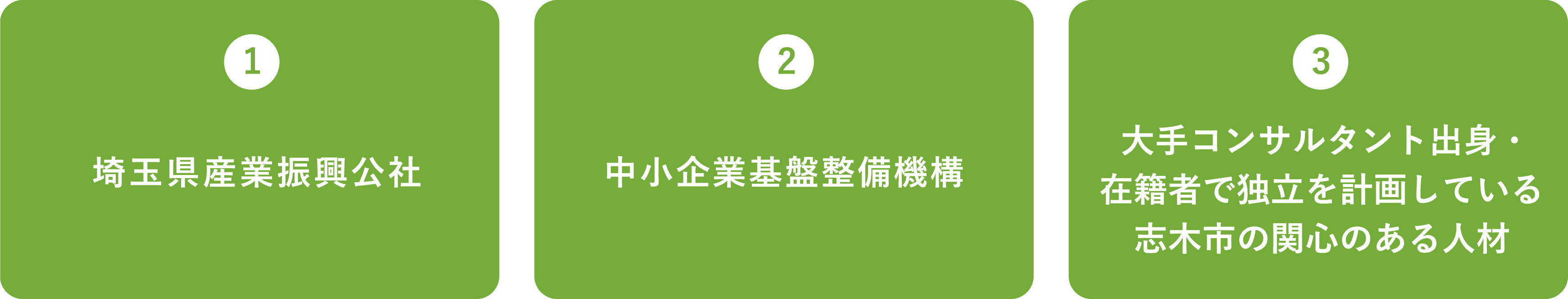

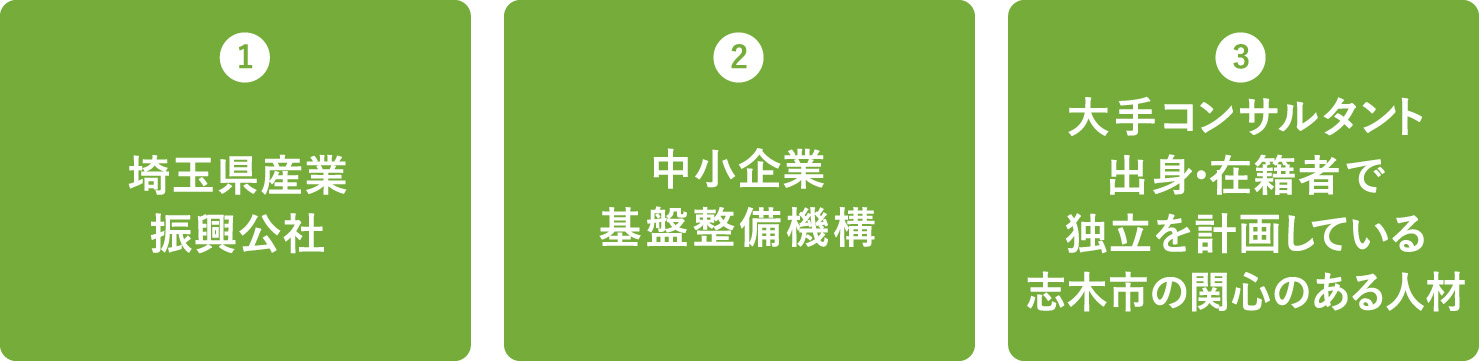

また、スタートアップ企業やアクセレーション事業など多様なフェーズにある創業者の相談に対応できるように、

の3種類の窓口を開拓しました。

まちづくり会社の自走化支援

経済産業省関東経済産業局と連携し、補助金取得情報の提供や申請書サポート業務支援を実施しました。

創業者を発掘し続ける仕組みづくりの構築支援

創業を希望する方の相談業務だけではなく、持続的に創業者を発掘する仕組みを構築する支援も行いました。

たとえば、創業を希望する方からが新規事業を行いたいという相談があった場合には、街づくり会社へ創業や第二創業のためのアドバイス機能を提供できます。

アドバイス機能に加えて、創業の場所を用意することができれば、市内での創業にむけた多角的なサポートにつながります。

この創業の場所として「空き店舗」を使うことで、持続的かつ地域価値の向上にもつながる支援をしながら、創業に挑戦する方々にとって魅力的なエリアを形成の実現をめざしています。

ラボたまは、創業者が生まれ、育ち、成長する仕組み構築にチャレンジし続けています。

■空き店舗、人流データの分析

チャレンジショップを開業することで、中心市街地活性化基本計画の課題をクリアできるのか、人が集まるのか見極めるために空き家調査と人流データの分析(※)を実施。

- ※人流データの分析は外部業者へ再委託

空き店舗と人流データ分析から3つのエリアが導き出され、どのような業態を出店すれば中心市街地における課題が解決できるのかについて仮説が立てられました。

■起業を目指す方々へ声掛けと伴走支援を実施

新規に出店するためには、空き店舗のオーナーとの交渉をしたり、事業を始めたい人(民間事業者)を集めたりする必要があります。

そこで、志木街づくり株式会社ではオーナーとの交渉、ラボたまでは民間事業者の誘致を担当。この「誘致」は、これから起業をしたい方あるいは、小商いをはじめてから間もない方々を対象としました。

「チャレンジショップ」は、ひとつの空間に複数の事業者が同居・連携して共創事業を行う場所として活用する方針とした空き店舗活用事業です。このチャレンジショップの方針のもと、事業を希望する方々に声がけし、事業実施に向けた伴走支援をおこなってきました。

志木市での取組みの成果

ラボたまが実施した取り組みは、志木市の中心市街地に大きな影響を与えました。

いろは親水公園と中心市街地の例を紹介してきました。

■いろは親水公園は市民が集まる場所へ

いろは親水公園は、人々が集まる"にぎわいの場所"へと生まれ変わりました。

その背景には、ラボたまの支援によるPark-PFIや指定管理者制度の活用があります。

志木市が負担する公園の整備や管理にかかるコストを軽減させただけではなく、利用者にとっても飲食施設の充実など価値のある場所になりました。

■中心市街地は起業が促進

従来型の小売店の競争力低下が見込まれる志木市は、起業が促進される街へと変わりつつあります。

ラボたまが支援した志木街づくり株式会社の設立により、相談体制が整備され、空き店舗の有効活用、事業の創出が具現化されつつあるためです。

起業が促進されることで、チャレンジショップの出店希望者も増えて、さらなる活性化が期待されます。

今後の取り組み

2024年9月には、複数の起業者が共創事業を行う場所として、チャレンジショップの出店事業出店者の募集を開始しました。

今後もさらなる志木市中心市街地の活性化に取り組んでいきます。