持続可能な地域活性化をめざして

〜地域活性化起業人としてDX化を支援〜

皆野町DX化支援

2025.7

地方でDX化が進まない原因には、人員や資金の不足、必要性が認識されていないことがあげられます。人口減少、高齢化、労働者不足で衰退する過疎地域。少子高齢化が加速する日本で衰退をくい止めるためには、DX化が必須です。

ここでは、埼玉県秩父郡皆野町(以下皆野町)のDX化支援について紹介します。

ラボたまが、DX化支援事業者(株式会社デジタルラボみなの)をサポートし、当企業の自走力を強化しています。皆野町での取り組みをモデルケースとして、ほかの地域にも展開することが今後の目標です。DX化支援により自走できる中小企業を増やし、埼玉県全体で持続可能な地域活性化をめざします。ラボたまが掲げる『日本一暮らしやすい埼玉県』の実現へと前進します。

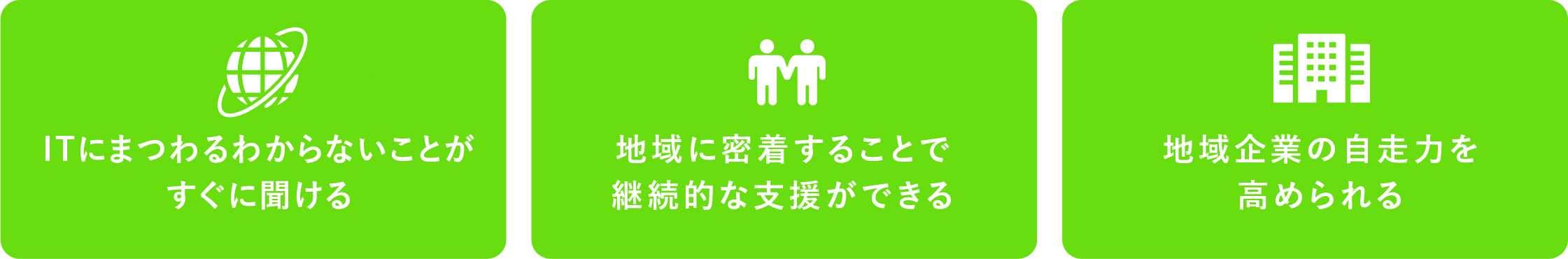

ラボたまが地方のDX化支援でめざすこと

ラボたまでは、埼玉県内の過疎地域を中心にDX支援を行い、持続可能な地域活性化をめざしています。持続可能な地域活性化には、地域密着型の支援が必要です。

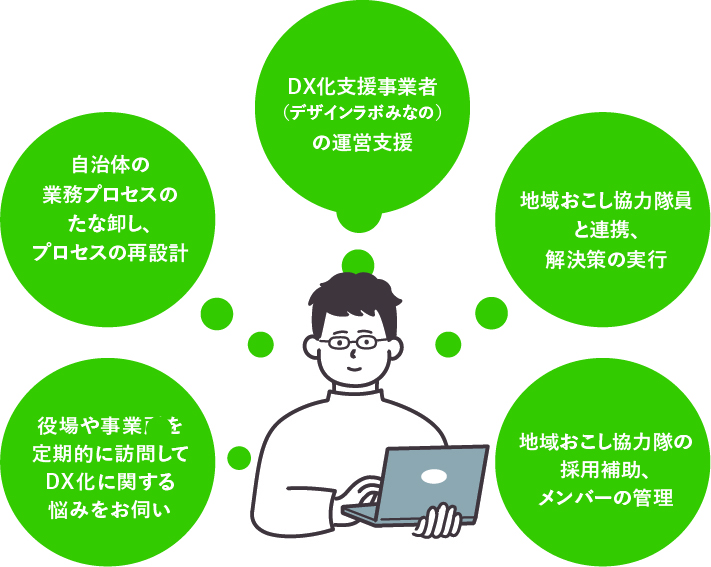

地域のDX化支援企業の設立支援を行うことで、

など、地域の町医者のようにDX化推進に向けた支援ができます。

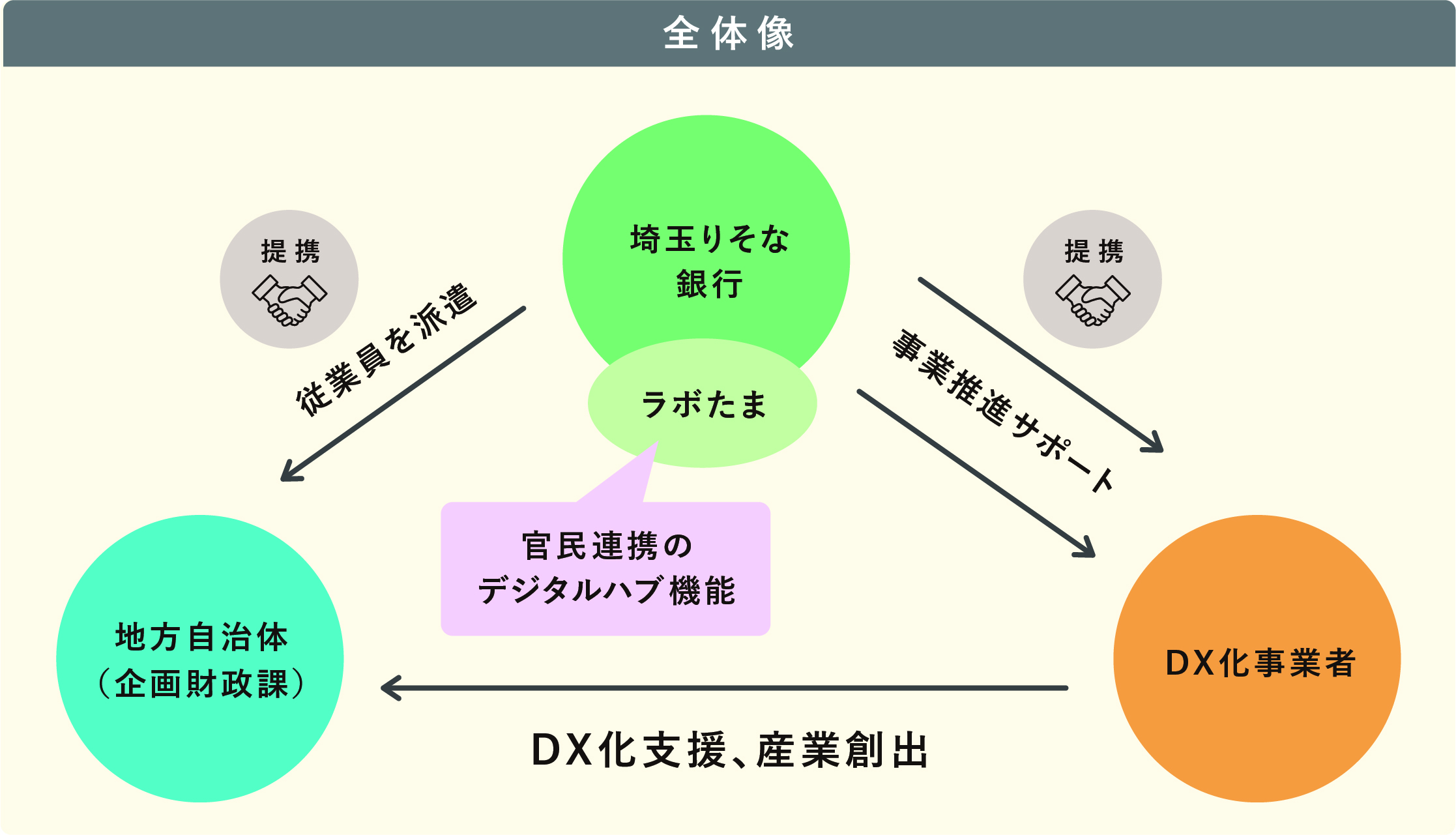

ラボたまは、地方自治体とDX化支援事業者のハブ機能を担っています。

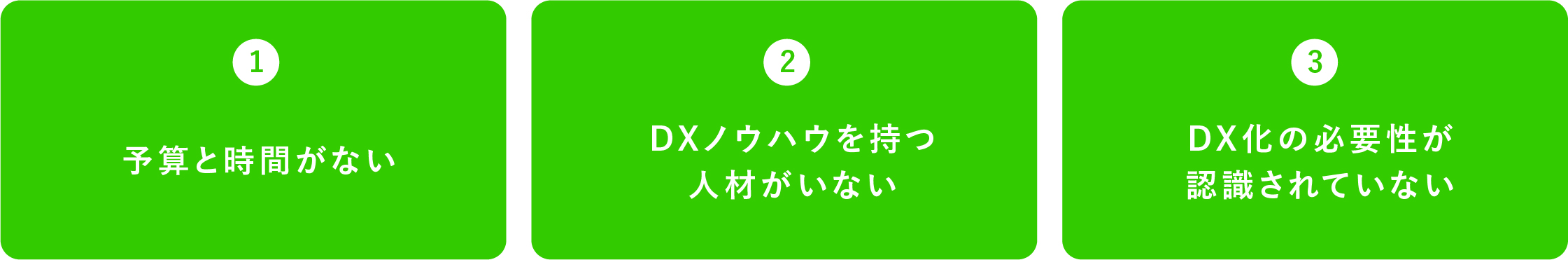

地方のDX化が進まない3つの要因

地方のDX化が進まない原因は主に下記の3点です。

地方には、働く人の減少、高齢化、地域企業の衰退などの課題もあり、これらもDX化を遅らせる原因となっています。

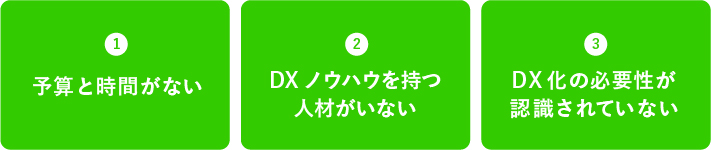

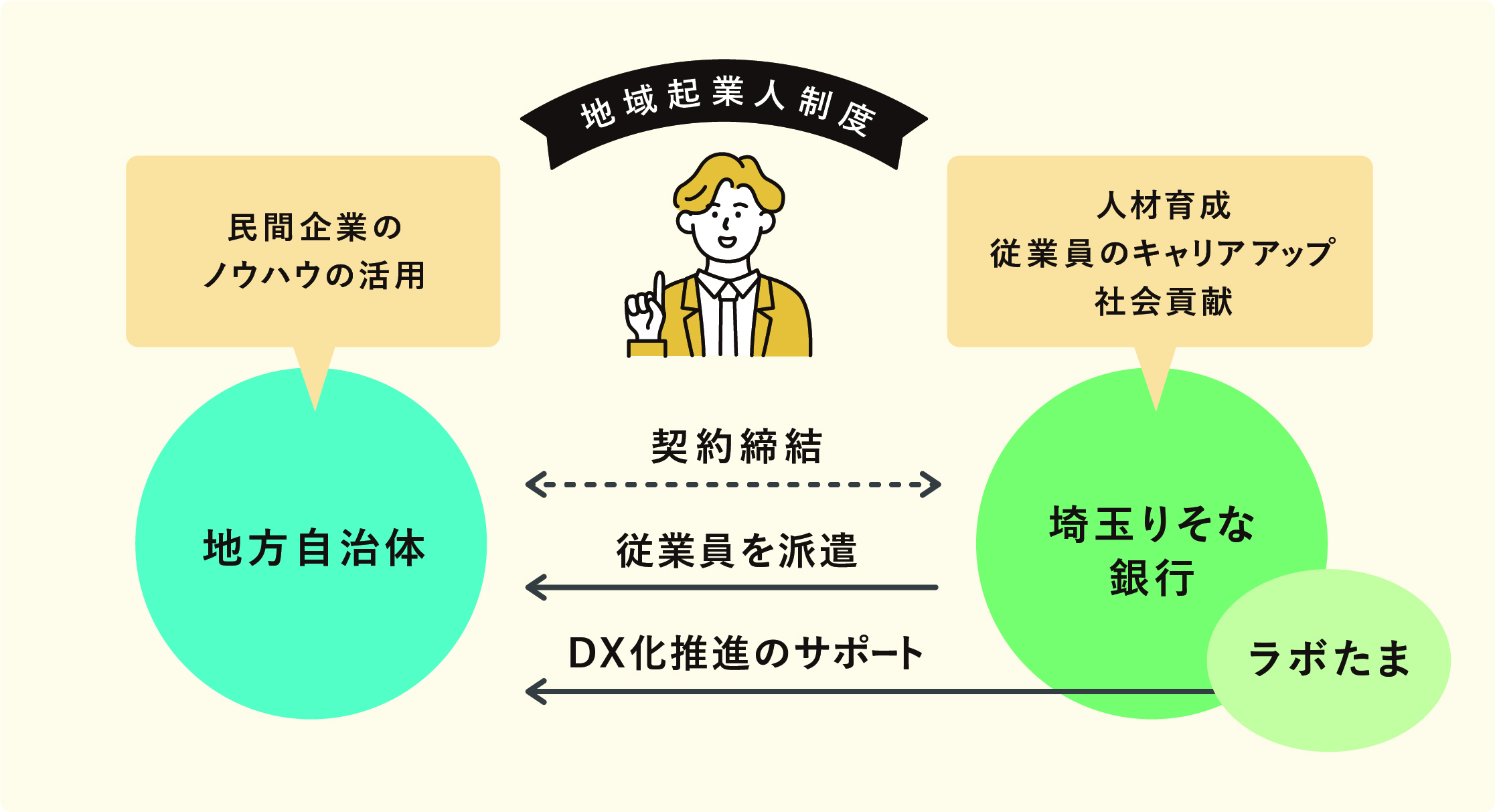

地域活性化起業人制度、地域おこし協力隊制度を活用した取り組み

ラボたまでは、国の制度『地域活性化起業人制度』と『地域おこし協力隊制度』を活用して取り組みを進めています。

- ※地域活性化起業人制度

三大都市圏にある企業から地方自治体へ人材を派遣する制度。経験や知見を活かして自治体の業務に従事する。派遣期間は6ヶ月~3年間。 - 参照:総務省『地域活性化起業人』

- ※地域おこし協力隊制度

自治体と、田舎に移住したい人や地域社会に貢献したい人を結ぶ制度。スキルやノウハウを活かして地方の課題解決に貢献する。任期満了後は定住することも可能。 - 参照:『地域おこし協力隊/ニッポン移住・交流ナビ JOIN』

ラボたまでは、DX化の知見を持つ埼玉りそな銀行を兼務する従業員1名を『地域活性化起業人制度』を活用して、皆野町企画財政課に派遣。地域デジタルマネージャーとして、下記業務を担っています。

また、DX化の支援企業の『株式会社デジタルラボみなの』設立を支援。(※以下デジタルラボみなの)デジタルラボみなのは、地域おこし協力隊の受入れ先企業です。

皆野町での取り組み

ラボたまとデジタルラボみなのが取り組む埼玉県秩父郡皆野町での活動を一部紹介します。

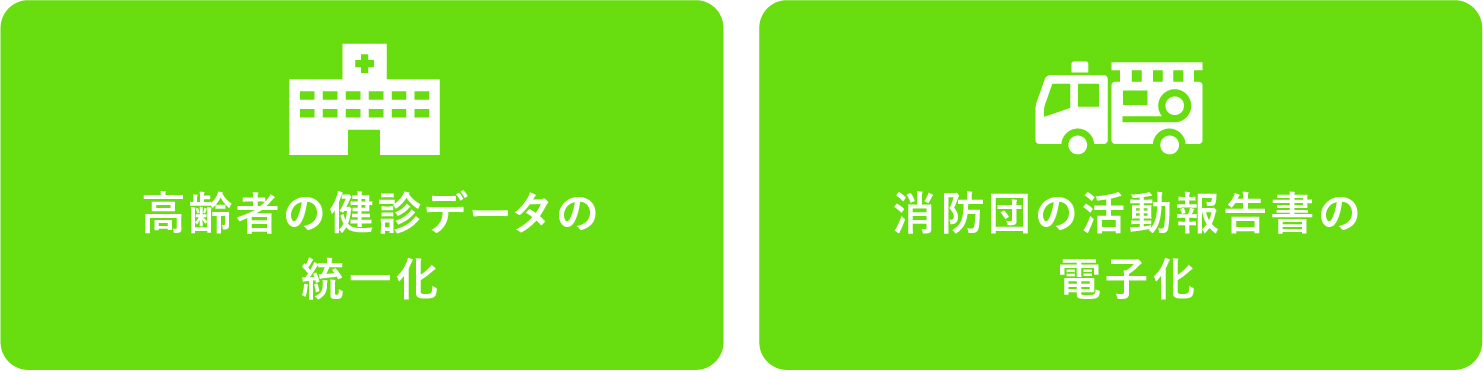

地方自治体へのDX化支援

自治体の業務は煩雑かつ手間がかかるものが多く、通常業務でも手一杯なのが現状です。デジタルラボみなのが下記DX化案件を進めることで、役場職員の負荷軽減に貢献しています。

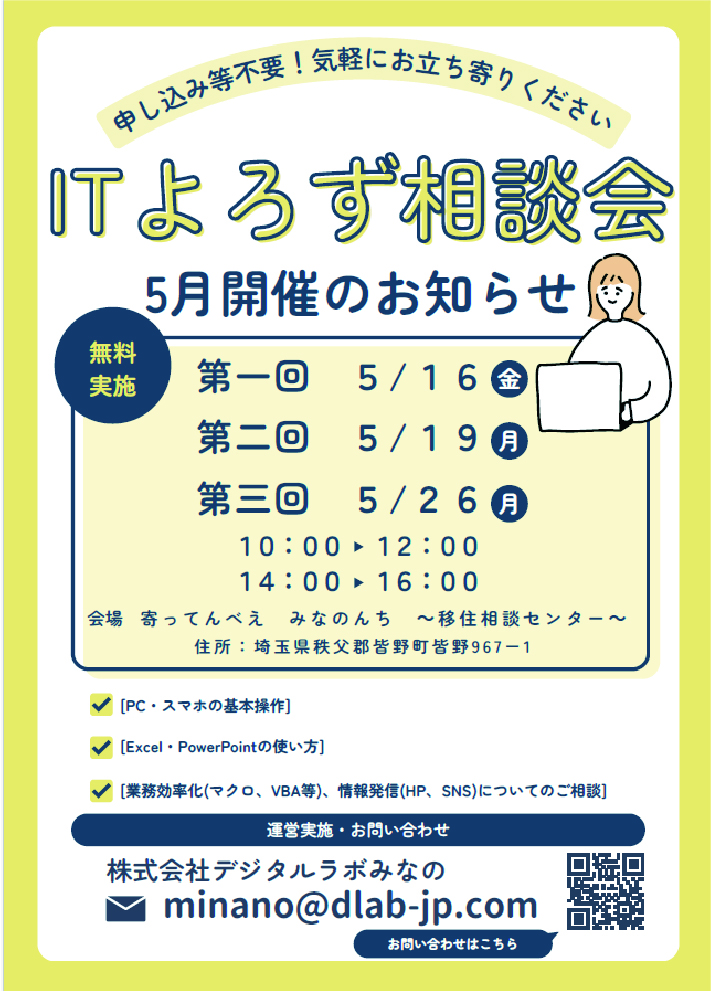

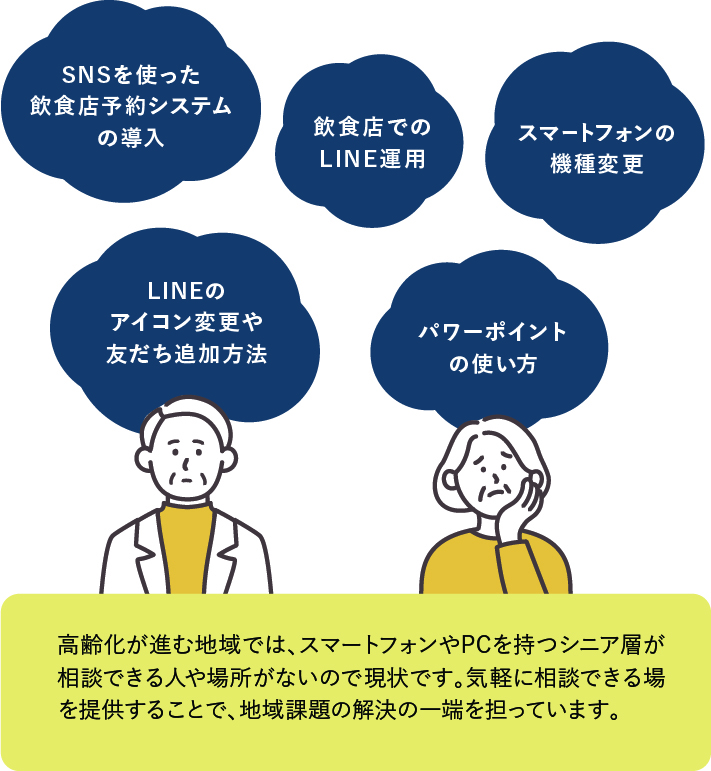

ITよろず相談会

DX化推進に向けてIT(パソコンやスマホ)に関する悩みを解決するための無料相談会。デジタルラボみなののメンバーが地域企業や地方自治体、町民からの相談を受け付けています。これまでに以下の相談がありました。

note(コンテンツ発信サービス)を活用した地域おこし協力隊の活動報告

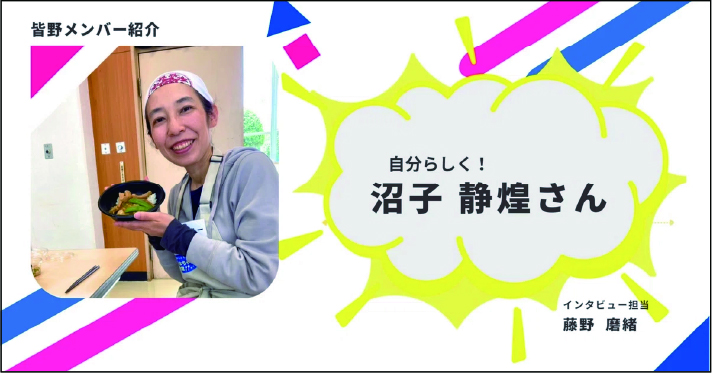

デジタルラボみなのが運営するコンテンツ配信ページ。地域おこし協力隊に興味がある人たちに、具体的な活動をイメージしてもらえるようメンバー紹介などを配信中です。

地域の課題解決のためには、正確なニーズの把握が必要です。

『地域の困りごとを解決する』という点で協働するラボたまと埼玉りそな銀行。

ラボたまが埼玉りそな銀行の支店と連携して情報を集めることで、地方自治体や地域企業のニーズに合ったサポートができます。

DX化支援を皆野町だけではなくほかの地域にも展開します

直近では、地域おこし協力隊の任期が満了する3年後(2027年度)までに、デジタルラボみなののメンバーが皆野町へ定住・定着することを目標としています。

DX化支援事業者『デジタルラボみなの』は、地域おこし協力隊の任期満了後も、自力で業務受託しなければなりません。最終的な目標は、自走できる企業へと成長し、皆野町の発展に寄与することです。

ラボたまは、皆野町での事例をモデルケースとしてDX化支援をほかの地域にも展開します。埼玉県内には、皆野町のほかにも経済的、環境的に不利な地域があり、高齢化・人口減少などの課題を抱えている地域があります。

地域活性化起業人制度、地域おこし協力隊制度の活用経験、DX化支援事業者の運営サポートで培ったノウハウを活かして、持続可能な地域活性化をめざします。(今回支援をしているデジタルラボみなのについても、DXを切り口にした地域の活性化施策として推進のサポートを行っています。)

そして、地域内外の人々が『住み続けたい』と思えるまちをめざして尽力します。