りそなコエドテラスへの思い

明治11年に、歴史のまち川越に県内初の国立銀行として誕生した「第八十五国立銀行」。

明治26年の川越大火により一度は消失しますが、その後に再建されます。

金融機関の機能としては、その後も合併等を経てりそな銀行、埼玉りそな銀行として現在に至りますが、再建された建物はその役割を終えても川越に残ることになりました。

この建物は、川越の歴史、地域の皆さまの生活と産業とともに歩んできたものであり、建物の役割を終えても、川越のシンボルとしてあり続けました。

そこで、再度、地域の皆さまとともに歩み続けるよう、「産業創出」「まちの賑わい創出」という新しい息吹を吹き込み、「りそなコエドテラス」が誕生したのです。

社会に貢献する不動産

〜社会的インパクト不動産〜

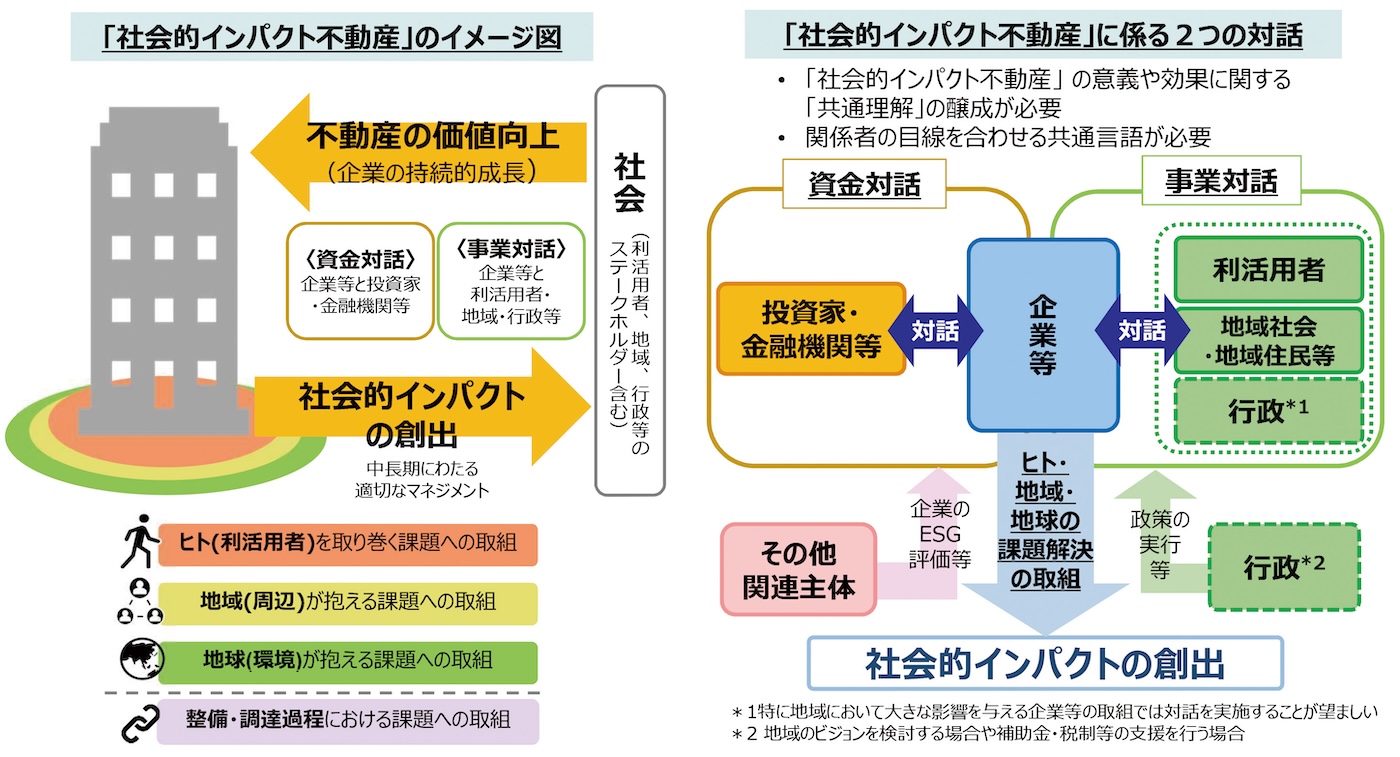

そのような中、令和5年3月に、国土交通省より「社会的インパクト不動産」という概念が打ち出されました。

これは、世界的なESGの潮流の中、社会とともにある「不動産」には、企業等が中長期の適切なマネジメントを通じて、様々な課題解決に取り組むことで、「社会的インパクト」を創出し、社会の価値創造に貢献するとともに、不動産の価値向上と企業の持続的成長を図ることを期待しているものです。

詳しくは国土交通省HPをご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00101.html

りそなコエドテラスは、まさにこの社会的インパクト不動産であり、今後もそうあり続けるべきだという思いから、国土交通省から発表された「社会的インパクト不動産の実践ガイダンス」をもとに、これまで設定していた理念やKPIを再整理し、社会的インパクト不動産としての位置づけを明確にしたうえで地域の皆さまとともに歩んでいくことにしました。

社会的インパクト不動産とは

- 国土交通省により公表された社会的インパクト不動産の実践ガイダンスでは、社会的インパクト不動産のイメージを下図のように整理しています。

- 社会的インパクト不動産は、その定義にもある通り、「社会とともにある「不動産」には、企業等が中長期にわたる適切なマネジメントを通じて、ヒト、地域、地球の課題解決に取り組むことで、「社会的インパクト」を創出し、地球環境保全も含めた社会の価値創造に貢献するとともに、不動産の価値向上と企業の持続的成長を図ることが期待」されていますが、不動産が社会的価値向上に資するとの認識はまだまだ一般的とはいえないとし 、企業等と投資家・金融機関との対話(資金対話)と、企業等と利活用者・地域社会等との対話(事業対話)の2つの対話が重要としています。

社会的インパクト不動産としての

りそなコエドテラス

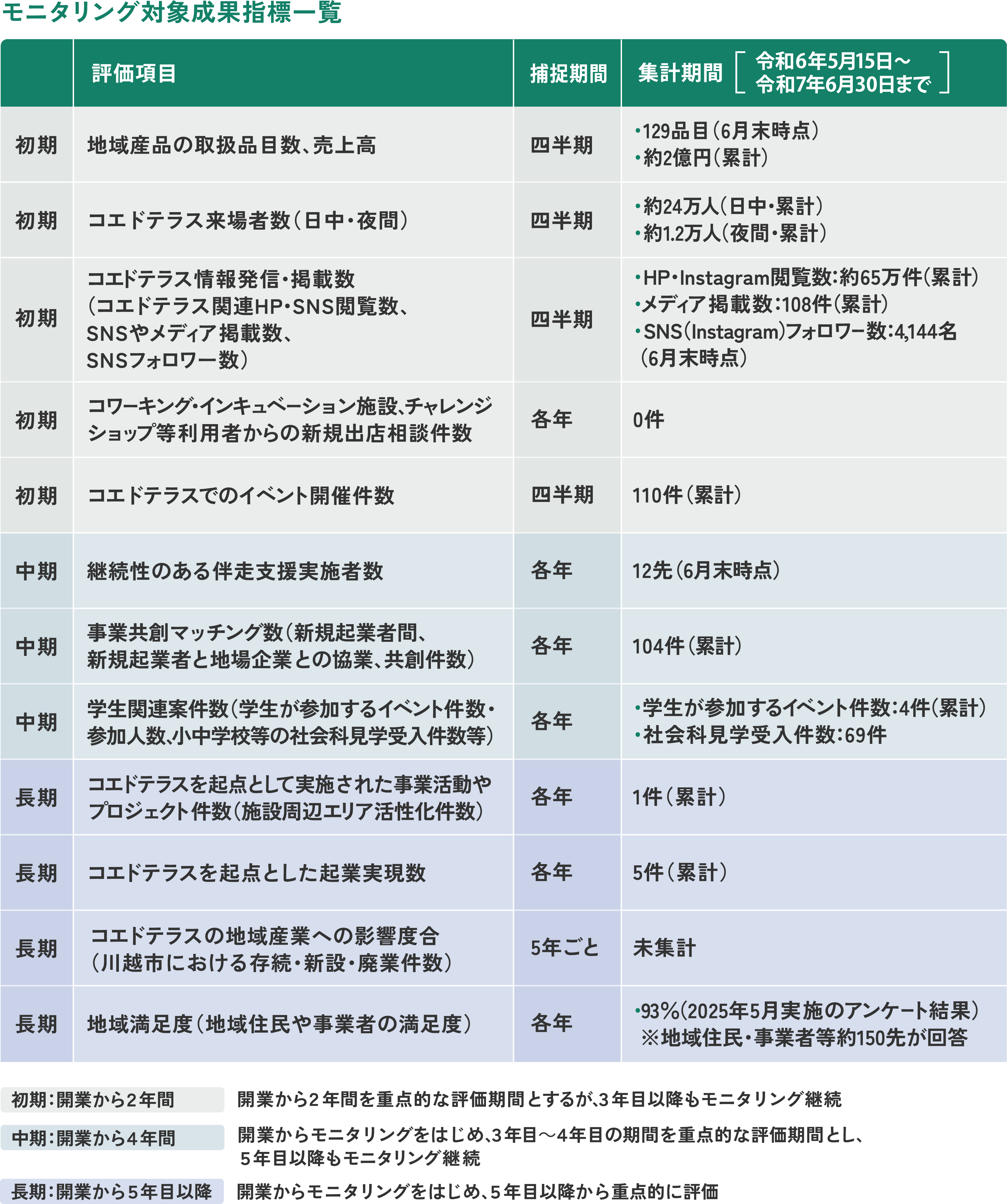

社会的インパクト不動産は、その不動産がもたらす地域への様々な効果を見える化していくことが求められています。

そこで、りそなコエドテラスでは、「産業創出」「まちの賑わい創出」のために空間に投入された設備やサービスを分解して整理し、それぞれからどのような地域への効果が生まれていくのかを検討し、「成果指標」として継続的にモニタリングしていきます。

この成果指標は、来場者の方や地域の皆さまのご協力のもとに見える化し、地域の皆さまと共有していきます。

ロジックモデル

この「成果指標」を抽出する際には、「ロジックモデル」というものを作成します。

これは、りそなコエドテラスの空間に投入された設備やサービス(これをインプットといいます)が、どのような効果を地域にもたらすのか(これをアウトカムといいます)をフロー図のように整理していくものです。

「この取組みを実施すると、このような成果が生まれ、その結果、地域のこのような変化が生まれ・・・」という流れを見える化しているものです。

これらのボックスの中から、継続的・安定的にデータが取れるものを選びだし、それを成果指標としてモニタリングしていくことになります。

効果の種類によっては、短期的に出現するもの、出現までに時間がかかるものがあるため、「初期」「中期」「後期」にわけています。

りそなコエドテラスにおける

ロジックモデル

■産業創出分野 [ 豊かな経済 ]

■まちの賑わい創出分野

[ 豊かな経済から魅力のある地域 ]

りそなコエドテラスでは、「産業創出」「まちの賑わい創出」のために、日々アイディアを出しながら様々な取組みを行っていきます。

その中で新しい効果波及の流れや出現する効果が生まれる可能性があります。

よって、ロジックモデルや成果指標については一定期間で見直しを行っていきます。

社会的インパクト不動産という概念はまだ生まれたばかりですが、これからの不動産開発では大切な概念であると考えています。

りそなコエドテラスは、そのトップランナーとなれるよう、地域の皆さまとともに歩んでいきます。