INDEX

監修者プロフィール

伊谷 俊宜 /

介護 経営コンサルタント

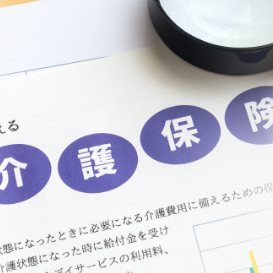

介護保険は介護を社会全体で支えることを目的として創設された制度

介護保険は、介護や支援が必要な人に、介護や介護予防にかかる費用の一部を給付する制度です。まずは、介護保険の概要をご説明しましょう。

介護保険制度は平成12年4月からスタート

介護保険は高齢化や核家族化を背景に、介護を必要とする人を社会全体で支えるため平成12年4月に創設された制度です。被保険者が納める介護保険料と税金で運営されています。

全国の市区町村が保険者(保険事業の運営主体)となり、そこに住む40歳以上の住民が被保険者となっています。被保険者は以下の二つに分けられます。

- 1.65歳以上の人(第1号被保険者)

- 2.40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険料の支払い義務がない39歳以下の人は、保険の対象外となっています。また、40~64歳の被保険者は、特定の疾病(次項で解説)を原因とする場合のみ受給対象となります。

介護保険のサービスを利用するための条件

介護保険のサービスを利用するための条件は、以下のとおりです。

- 1.65歳以上の人(第1号被保険者)

原因を問わず、寝たきりや認知症等で介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったりした場合 - 2.40歳~64歳までの人(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合

介護保険で受けられるサービスとは?

要介護・要支援認定されると、主に次のようなサービスが受けられます。

1. 居宅介護支援

ケアマネジャー(要支援の場合は地域包括支援センター)が、利用者の状況に合わせて必要なサービスを検討し、利用者や家族とも話し合ってケアプランを作成します。介護保険のサービスを受けるための準備に当たるものです。

2. 在宅介護サービス

介護の必要な人が自宅に住みながら受けられるサービスで、以下のように分類されます。

訪問型サービス

自宅で受けられるサービスで、以下のようなものがあります。

- 訪問介護…ホームヘルパーや介護福祉士が、身体介護(入浴や食事、排せつなど)、生活援助(掃除や洗濯、調理など)、通院のための乗降介助を行う

- 訪問入浴介護…浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介助を行う

- 訪問看護…医師の指示の下で、看護師が健康チェックや療養上の世話などを行う

- 居宅療養管理指導…医師や薬剤師などが、療養上の管理や指導などを行う

- 訪問リハビリテーション…理学療法士などがリハビリテーションを行う

通所型サービス

自宅から施設に通って受けられるサービスで、以下のようなものがあります。

- デイサービス(通所介護)…日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の支援や機能訓練を受けたり、レクリエーションなどを行ったりする

- デイケア(通所リハビリ)…日帰りで施設や病院に通い、理学療法士や作業療法士からリハビリテーションを受けたり、日常生活上の支援を受けたりする

- 地域密着型通所介護…定員18人以下の小規模デイサービス

- 認知症対応型通所介護…認知症の方を対象に専門的なケアを提供するデイサービス

- 療養通所介護…常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたデイサービス

宿泊型サービス

一時的に施設に寝泊まりして受けるサービスで、以下のようなものがあります。

- ショートステイ(短期入所生活介護)…施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援やリハビリテーションを受ける。家族の介護負担を軽減するためにも利用可能

- 医療型ショートステイ(短期入所療養介護)…介護老人保健施設や病院などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援のほか、医師や看護師による医療や、理学療法士などによる機能訓練が受けられる

その他、訪問型と通所型、宿泊型のサービスを一体化した複合型のサービスがあります。「小規模多機能型居宅介護」、「看護小規模多機能型居宅介護」と呼ばれるものです。

在宅介護サービスについては、以下の記事もご覧ください。

在宅介護とは? メリットやデメリット、受けられるサービスについて解説

3. 施設介護サービス

施設に入居して受けられるサービスで、対象施設には以下のようなものがあります。

- 特別養護老人ホーム(特養)…常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護3以上の人が利用できる

- 介護老人保健施設(老健)…病状が安定期にあり入院治療は不要だが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者が利用できる

- 介護医療院…長期にわたり療養が必要である要介護者が利用できる

- 介護療養型医療施設(2024年3月末廃止)…常時医療管理が必要で、病状が安定期にある要介護者が利用できる。介護医療院に順次転換予定

また、次に挙げる特定施設に入居している人が受けられるサービスがあります。

- 特定施設入居者生活介護…介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが対象。入居している利用者に対して、入浴・排せつ・食事などの介護、その他必要な日常生活上の支援を行う

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)…認知症の利用者が共同生活するグループホームが対象。少人数の家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを行う

4. 福祉用具の利用に関する

サービス

介護ベッドや車イスなどのレンタル費用、入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費助成が受けられます。

5. 住宅改修

手すりの設置、和式トイレを洋式になど、バリアフリー関連の工事費用に補助金が支給されます(原則1回限り)。

介護保険サービスを利用するときの流れ

介護保険サービスを利用するためには、段階を踏んだ手続きが必要になります。順を追ってご説明します。

1. 要介護認定を受けるために市町村に申請する

まず、要介護認定を受けるために、居住地の市区町村の高齢者福祉窓口か地域包括支援センターに申請を行います。要介護認定とは、必要な介護の量を判定することを指します。本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。

2. 訪問調査の実施

申請後、市区町村の職員や委託を受けたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の様子などについて聞き取り調査を行います。基本調査項目は全国共通(74項目)で定められています。

3. 主治医意見書の作成

市区町村の依頼により、かかりつけ医が主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村の指定する医師の診断を受ける必要があります。

4. 市区町村による要介護度の判定・通知

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。次に、一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基にして、保健・医療・福祉の専門家が二次判定を行います。

これらの審査に基づいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当(自立)」のいずれかの判定が出されます。結果は通常、申請日から30日以内に送付されます。

5. ケアプランの作成

ケアプランとは介護サービスの利用計画書のことを指します。通常はケアマネジャーが利用者本人や家族と相談しながら、プランを作成します。ケアマネジャーは本人や家族のニーズを把握し、どのような援助が自立支援につながるのかを考慮しながら、サービスの種類や頻度、時間などをプランニングします。

ケアプランが確定したら、介護サービスを利用できます。

サービスの利用にはどのくらいお金がかかるの?

介護保険サービスを利用するときに支払う自己負担額や、原則全額自己負担となる介護保険外サービス、自己負担額を抑えるための軽減制度についてご説明します。

介護保険サービスの自己負担額は費用の1~3割

介護保険サービスを利用した場合の自己負担額は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。例えば、1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1000円(2割の場合は2000円、3割の場合は3000円)になります。

ただし、在宅サービスには、1カ月に利用できるサービスの量(支給限度額)が決まっています。限度額は要介護度別に定められ、介護度が重いほど大きくなります。例えば、要支援1の場合の支給限度額(月額)は5万320円、自己負担額は5032円(1割負担)ですが、要介護5の場合の支給限度額(月額)は36万2170円、自己負担額は3万6217円(1割負担)です。もし、この金額を超えるサービスを受けたい場合は、超えた分が全額自己負担となります。

また、介護保険施設を利用する場合は、施設サービス費の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)を自己負担するほかに、居住費、食費、日常生活費の全額が自己負担となります。

「介護保険外サービス」は原則全額自己負担

現行の介護保険サービスではカバーできない部分を補うものとして、市区町村や民間企業が実施する「介護保険外サービス」があります。例えば、紙おむつの支給、訪問理髪、配食、家事代行、外出支援などのサービスを受けられます。原則自己負担ですが、自治体が実施する独自のサービスでは異なる場合があります。

前項からの話をまとめると、介護にかかる自己負担額の総額は以下のようになります。

【介護保険サービス(支給限度額内の1~3割)】+【介護保険サービスの支給限度額超過分(全額自己負担)+【介護保険外サービス(原則全額自己負担)】

自己負担額を抑える軽減制度

介護保険サービスの自己負担額を抑えるための軽減制度もあります。以下にご紹介します。

負担限度額認定制度

所得や預貯金が少ない世帯の場合は、介護保険施設を利用する際に支払う居住費や食費に負担限度額認定制度を適用できます。居住している市区町村に申請の上、認定を受ければ支払限度額以上の負担額が介護保険から支給されます。

高額介護サービス費

1カ月に支払った介護保険サービスの自己負担の合計額が所得に応じた限度額を超えた場合、申請により超えた分を払い戻してもらえます。制度の対象となった場合、市区町村から払い戻しの通知と申請書が郵送されてきます。必要事項を記入・押印をして、自治体の窓口に提出しましょう。一度申請すれば、後は継続して払い戻しが行われるので、再申請は不要です。

おむつ支給制度

各市区町村が行っており、在宅で介護をしている方へ紙おむつを現物支給したり、入院中の紙おむつ代を現金給付したりしてくれる制度です。

介護リフォーム費の補助金制度

補助金の対象となるリフォーム費用は最大20万円です。所得に応じて7~9割の補助を受けられるので、支給額は最大18万円となります(自己負担が1割の場合)。

まとめ

介護保険を利用するにはさまざまな手続きやルール、審査などがあります。利用経験のない人にとっては、ハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、介護が必要になった場合にはとても頼りになる制度です。あらかじめ基本的なしくみを知っておき、いざというときに備えておきましょう。

お金のこと

ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法

2025.05.26

ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法

2025.05.26

2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説

2026.01.15

2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説

2026.01.15

お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介

2024.12.11

お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介

2024.12.11

児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説

2024.07.26

児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説

2024.07.26

「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説

2024.07.26

「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説

2024.07.26

紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説

2024.03.21

紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説

2024.03.21

遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説

2023.12.26

遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説

2023.12.26

なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説

2023.08.25

なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説

2023.08.25

豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~

2023.07.20

豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~

2023.07.20

よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?

2023.07.20

よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?

2023.07.20

サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説

2023.04.05

サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説

2023.04.05

定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説

2023.03.01

定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説

2023.03.01

介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説

2023.03.01

介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説

2023.03.01