INDEX

新紙幣の発行は2024年7月3日!

財務省と日本銀行の発表によると新しい紙幣の発行は2024年7月3日に開始されます。一万円札、五千円札、千円札の3種類が同時に新しく生まれ変わります。

新紙幣発行で何が変わる?古い紙幣は使えなくなるの?

紙幣のデザインが変わるのは2004年以来のことで、実に20年ぶりです。紙幣改刷の目的は「にせ札防止」であり、最新の偽造防止技術に加えデザインも一新することで偽造を防止します。

新しいお札が発行されると「今持っている旧紙幣が使えなくなるの?」と心配する方も多いかもしれませんが、古いお札も今まで通り使えるので安心してください。現在発行されている一万円札、五千円札、二千円札、千円札の4種はもちろん、昭和の時代に発行されたお札で発行は停止されているものでも18種類のお札は使用可能です。

新札が発行されると「現在の紙幣が使えなくなる」と偽った詐欺行為が増えるため財務省でも注意を呼び掛けています。

「現在の紙幣は使えなくなるので新しい紙幣と交換しますよ」「発行開始日より前に特別に新紙幣をお渡ししますよ」と持ちかけて現金の手渡しや口座への振り込みを促す詐欺行為にはくれぐれも気を付けてください。

新しい偽造防止技術とは

お札の表面をじっくり眺めることは普段あまりないかもしれませんが、実はお札には高度な偽造防止技術が多数盛り込まれています。

人が触ったり透かしたり傾けたりすることで簡単に偽造かどうかわかる技術、プリンタやスキャナを使った偽造を困難にする技術など細かく設計されています。例えば、インキを高く盛り上げて印刷する「深凹版印刷」は肖像や額面の文字に独特のざらつきを生じさせます。光に透かすと模様が表れる「すき入れ(白黒すかし)」、傾けると色や模様が変化する「ホログラム」など今までもその時代の最新技術が導入されてきました。

今回、新紙幣に盛り込まれたのは最先端の3Dホログラム技術です。お札を傾けると3次元の立体画像が回転しているかのように見えるもので、偽造を防ぐためお札に採用されたのは世界初だといわれています。光に透かすと模様が浮かび上がって見える「すき入れ」の技術もより進化した「高精細すき入れ」を採用。肖像画の周囲に緻密な連続模様を施こしてセキュリティのアップを図っています。

そのほか、額面数字の大型化や目が不自由な方のための識別マークの位置を券種ごとに変えてわかりやすくするなど全ての人に使いやすいお札を目指した改良も行われています。

新札に選ばれた人物は?

新紙幣の一万円札には渋沢栄一、五千円札には津田梅子、千円札には北里柴三郎が選ばれました。お札に描かれる人物はどのように選ばれ、今回の新札に描かれる人物はどのような人なのか興味がある方も多いのではないでしょうか。これまで紙幣になった歴代の人物も含めて紹介します。

お札に描かれる人物はどうやって選ばれる?

現在のお札の肖像は明治以降に活躍した文化人の中から選ばれており、国立印刷局のサイトによると以下の2点を考慮して人物の選定が行われているようです。

- 日本国民が世界に誇れる人物で、教科書に載っているなど、一般によく知られていること

- 偽造防止の目的から、なるべく精密な人物像の写真や絵画を入手できる人物であること

なお、これまでお札に登場した人物は神功皇后、板垣退助、菅原道真、和気清麻呂、武内宿禰、藤原鎌足、聖徳太子、日本武尊、二宮尊徳、岩倉具視、高橋是清、伊藤博文、夏目漱石、新渡戸稲造など現在発行されている人物を含めて計17人います。

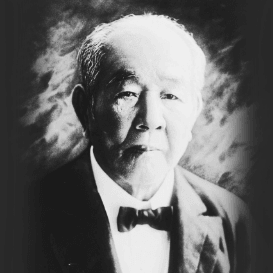

1万円札に選ばれた渋沢栄一とは

埼玉県深谷市出身の渋沢栄一は「近代日本経済の父」とも称され、数々の功績を打ち立てた人物です。NHK大河ドラマの主人公にもなったので、歴史上の人物ではありますが親近感を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

江戸時代末期に農民から武士に登用され、一橋(徳川)慶喜に仕えるようになります。27歳のときにパリの万国博覧会に行き欧州諸国を訪問して海外の実情を肌で感じるようになったとされています。日本は近代化する必要があると感じた渋沢栄一は、帰国後に日本初の合本(株式)組織「商法会所」を設立します。その後、明治政府に招かれ大蔵省の官僚として新しい国作りに深く関わりました。

退官後は実業界に身を投じ、第一国立銀行、東京商法会議所、東京証券取引所などを設立したほか、公共事業や、教育機関、研究機関などの設立にも深く寄与しました。設立にかかわった企業は生涯で約500、学校や公共事業は約600にも上るといわれています。

渋沢栄一については以下の記事で詳しく紹介しています。

5千円札に選ばれた津田梅子とは

東京出身の津田梅子は「女子英学塾(現・津田塾大学)」の創設者として有名な人物です。父は江戸幕府の外国奉公支配通弁(通訳官)を務めていました。

日本で最初の女子留学生として6歳のときに岩倉遣外使節団と一緒に渡米。約11年間アメリカに滞在して帰国後は華族女学校の教授に就任します。教育者としてキャリアを積みながらも女性の地位向上のために自ら学校を創設したいと考えていた津田梅子は、再度渡米し勉学に励みます。

1900年、ついに女子英学塾を創立し念願を果たした後も、生涯に渡って女性教育に尽力しました。

千円札に選ばれた北里柴三郎とは

熊本県小国町出身の北里柴三郎は微生物学者および教育者として活躍しました。数々の功績から「近代日本医学の父」とも称される人物です。

18歳のときにオランダ人の軍医に師事し医学の道に入ったとされています。その後、東京医学校(現・東京大学医学部)に入学し予防医学を学びます。卒業後は内務省衛生局に勤務しドイツのベルリン大学への留学も経験しています。

1889年に世界初の破傷風菌培養に成功すると、翌年には破傷風菌抗毒素を発見してそれを応用した血清療法を確立。1894年には調査に赴いた香港でペスト菌を発見しました。伝染病研究所の創立や慶応大学医学部の創設など教育者としても尽力しました。

日本の紙幣の歴史

日本初の政府紙幣は明治時代の1868年に発行されました。当時は国内に偽造を防止する技術もなく単純な製法で作られた紙幣だったため、偽造券が多発したとされています。そのため1872年発行の「ゲルマン紙幣」はドイツに、1873年発行の「国立銀行紙幣(旧券)」はアメリカに製造を依頼しました。国産第1号の洋式印刷紙幣が製造されるのは4年後の1877年のことでした。

初めて肖像入りの紙幣が発行されたのは1881年です。それ以来、新札には歴史上の人物の肖像が採用されています。これまで最も多くお札の肖像になった人物は聖徳太子です。昭和初期の百円札ほか、1950年発行の千円札、1957年発行の五千円札、1958年発行の一万円札などに登場しています。

1984年以降にお札の顔になった人物はいずれも明治時代以降に活躍した人物です。その理由は、偽造防止のためにお札の肖像を精巧に作り込まなければならず、写真が残っている人物を選ぶ必要があるからだといわれています。絵よりも細部が緻密な写真を基に彫刻で肖像を再現することが偽札の減少に大きく貢献しているようです。

新札発行でタンス預金はどうなる?メリットとデメリット

新札が発行されても旧紙幣は今まで通り使用できます。しかし、この機会にタンス預金のメリット、デメリットについて改めて考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

タンス預金には何かあったときにすぐに使えるといったメリットがありますが、火災や地震、洪水などで失われるリスク、盗難や紛失のリスクなどデメリットも多数あります。

また、「タンス預金=旧紙幣」を保有し続けることになるため、法的には使用可能でもゆくゆくは自動販売機や自動精算機など使えないシーンが増えることも想定されます。

最も大きなデメリットは物価上昇に弱いことです。昨今の著しい物価上昇の影響を考えると、タンス預金のままではお金の実質的な価値が目減りしてしまうリスクも見過ごせません。

日本銀行が公表している資金循環統計によると個人(家計部門)が保有する現金は2020年12月末時点で100兆円を突破し、2023年9月末(速報値)は105兆7392億円に上ります。

まとまったお金を現金(タンス預金)で持ち続けるよりは、投資信託などの物価上昇に負けない可能性がある商品に投資したほうがリスクを避けられる場合もあります。手元にいくらかの現金を確保したら、残りは資産形成のために投資して運用する方法を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

紙幣の変更は2024年7月3日に開始されます。新紙幣の一万円札には渋沢栄一、五千円札には津田梅子、千円札には北里柴三郎が選ばれました。新札が発行されても古い紙幣は今まで通り使えるため、「現在の紙幣が使えなくなる」と偽った詐欺行為には注意しましょう。

なお、旧紙幣を現金で家に置いているといったタンス預金にはいくつかのリスクがあります。昨今の物価上昇を考えるとタンス預金には現金の価値が目減りするリスクがあるため、紙幣変更の機会に投資信託など物価上昇に負けない可能性がある商品への投資を考えるのもリスク回避につながります。

お金のこと

ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法

2025.05.26

ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法

2025.05.26

2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説

2026.01.15

2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説

2026.01.15

お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介

2024.12.11

お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介

2024.12.11

児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説

2024.07.26

児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説

2024.07.26

「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説

2024.07.26

「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説

2024.07.26

紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説

2024.03.21

紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説

2024.03.21

遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説

2023.12.26

遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説

2023.12.26

なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説

2023.08.25

なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説

2023.08.25

豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~

2023.07.20

豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~

2023.07.20

よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?

2023.07.20

よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?

2023.07.20

サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説

2023.04.05

サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説

2023.04.05

定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説

2023.03.01

定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説

2023.03.01

介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説

2023.03.01

介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説

2023.03.01