40代・50代が知っておきたい、令和の「忘年会」最新アップデート術

師走の足音が聞こえてくると、なんだかソワソワしてくる方も多いのではないでしょうか。一年間の苦労を水に流し、新しい年に向けて英気を養う――そう、「忘年会」の季節ですね。

しかし、近年そのあり方は大きく変化しています。昔の忘年会を知る40代、50代の皆さんは、「最近の若い人は飲み会に来たがらない」「何を話せばいいのか分からない」と戸惑うこともあるかもしれません。

この記事では、昔と今を比較しながら、肩の力を抜いて楽しめる「令和の忘年会」の新しいスタイルを考えていきます。ぜひ参考にしてください!

INDEX

かつての忘年会は「会社という共同体のお祭り」だった~昭和から平成初期~

戦後の経済復興期、忘年会は従業員の士気を高める場として普及しました。さらに高度経済成長期を迎えると、会社と従業員の結びつきは一層強固になり、帰属意識を高めるためのイベントが盛んに行われるようになりました。従業員は会社の成長のために身を粉にして働き、会社は忘年会などでその功績に報いていたのです。その背景には疑似家族的な共同体意識があり、日本の企業が作り上げた独自の文化だといえるでしょう。

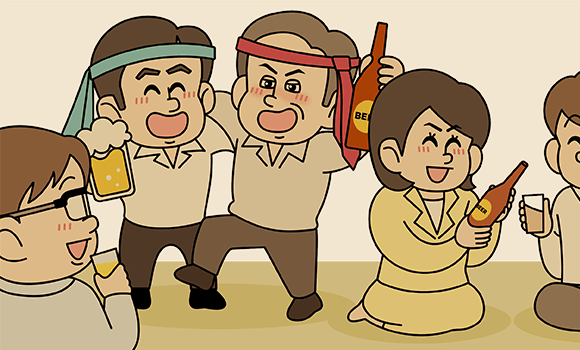

特にバブル期(1980年代後半から1991年頃)には、忘年会は単なる飲み会を超え、企業が一年間の労をねぎらう「豪華絢爛なショー」となっていきました。有名タレントを招いたイベントや、テレビ番組さながらの豪華景品付きゲーム大会が企画されることもあったようです。

さて、忘年会を語る上で欠かせないのが「無礼講」という言葉です。飲みの席では、上司と部下の垣根を一時的に取り払い、本音で語り合うことがよしとされました。酔った上司が熱く武勇伝を語り、若手が耳を傾ける光景はよく見られたものです。また、今では完全にNGですが、一気飲みをする光景も……。酔った人が羽目を外して、後々語り継がれるようなエピソードをつくることもありました。忘年会は参加者全員の共通の思い出となり、その後の人間関係をより強固にする効果も持っていたのです。

忘年会が「義務」から

「任意参加」の場に

~平成から令和へ~

1991年のバブル崩壊を機に、日本企業の忘年会文化は縮小していきます。さらに、平成に入ると個人の価値観の多様化が進み、若者は時間的拘束や金銭的負担がつきものの飲み会から離れていきました。また、「アルコールハラスメント」や「パワーハラスメント」などの言葉が生まれ、社会問題として捉えられるようになりました。

アルコール離れも進み、成人一人当たりの酒類消費数量は平成元年(1989年)度以降、平成4年(1992年)度の101.8Lをピークとして減少傾向にあります。ちなみに、令和5年(2023年)度は75.6Lでした。

※国税庁「酒レポート」令和7年7月

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大で、従来の忘年会文化は大きな転換点を迎えます。三密を避けるため、オンライン飲み会が行われるようになり、リモートワークの普及で仕事とプライベートの境界線はより明確になりました。

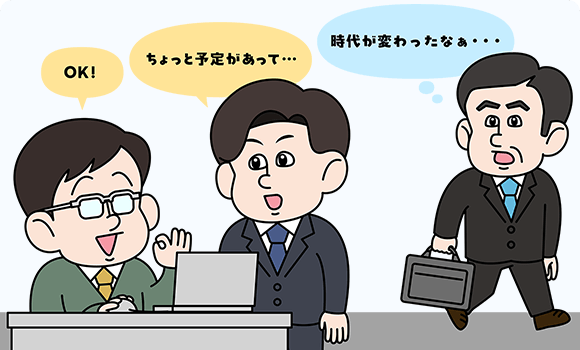

また、かつての「飲みニケーション」は、飲酒による一体感の醸成が目的でした。そこには強制的な一面もあり、個人の多様な価値観を抑圧するリスクも抱えていたといえるでしょう。今は参加必須の忘年会や飲み会ではなく、少人数でのランチや共通の趣味を通じた「ゆるい集まり」や「個人の意思が尊重される場」が、コミュニケーションを深める機会だと考えられるようになりました。

さてここからは、どの年代でも楽しめる“アップデートされた”忘年会を提案していきます。ぜひ、次章からの内容をチェックしてみてください!

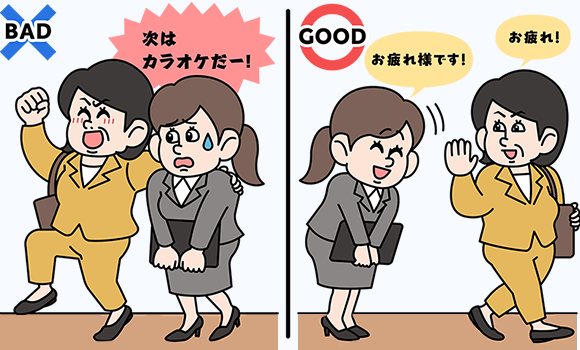

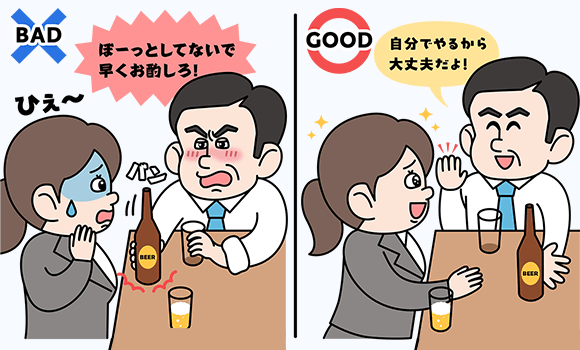

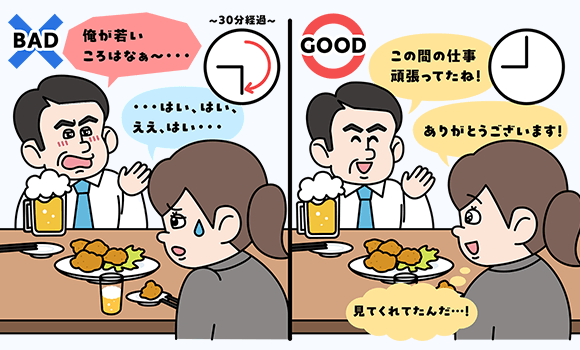

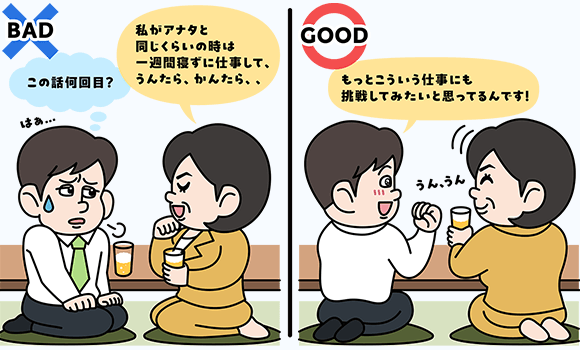

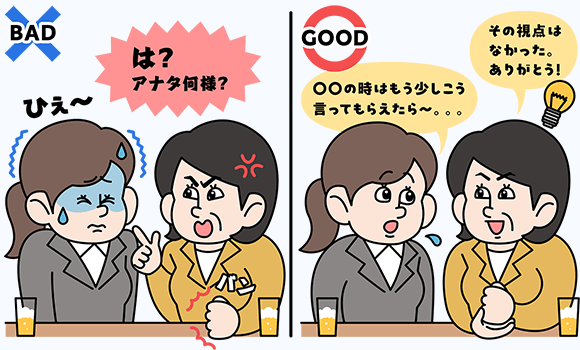

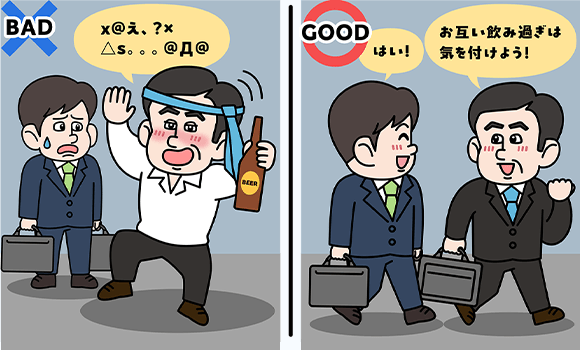

あなたは大丈夫?忘年会でのGOOD行動・BAD行動

老若男女、さまざまな属性の人たちが集う忘年会。忘年会での大人の振る舞いは「気遣い」に現れます。せっかくなら、一部の人だけが盛り上がる「残念な忘年会」を卒業して、誰もが楽しめる忘年会にするための「大人の作法」を身に付けたいもの。この章では、忘年会でのGOODな行動とBADな行動をあるある事例をもとに徹底解説します!

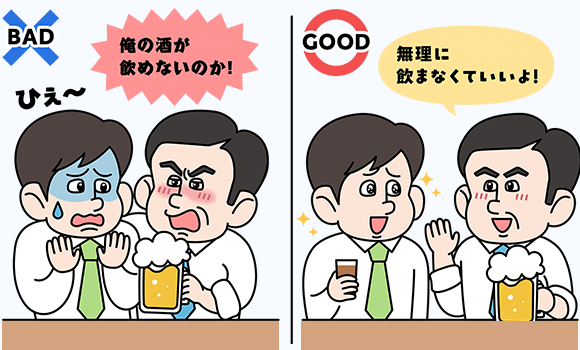

1. お酒を強要する

若い世代が飲み会を嫌う理由の一つに、上司からの「無理強い」を黙認する風潮があります。かつては「とりあえずビール!」で全員がジョッキで乾杯という光景が見られましたが、今は「好きなものを好きなタイミングで飲む」のが主流。飲み方のペースは各人に任せましょう。なお、アルコールの無理な摂取は「急性アルコール中毒」のような危険な事態につながり、「過失傷害罪」や「過失致死罪」といった犯罪に発展することもあります。40代~50代のベテラン層が「お酒は強制しない」という姿勢を見せることで、若い世代との間に信頼を築くことができるでしょう。

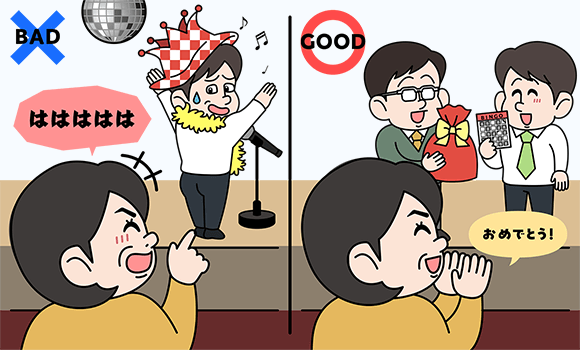

2. 若者に芸を強要する

無理強いといえば、いわゆる宴会芸などの強要もNGです。こういった飲みの席では、新入社員が工夫を凝らした出し物や流行りのダンスを披露したり、歌を歌わされたりというのが恒例となっている場面も昔は多々ありましたが、今は楽しく一緒に語らいながら距離を縮めていくスタイルの方が、若手も気軽に参加できます。

3. 二次会を強要する

昔は朝まで上司に付き合い、そのまま出社、家庭などがあっても朝帰り、、、のようなパターンが多かったかもしれません。

ですが、よりプライベートが尊重されるようになった今、颯爽とその場を締めくくる方が、よりスマートといえるでしょう。

4. 料理の取り分けやお酌を強要する

大皿料理が振る舞われた際、かつては若手社員が率先して料理を取り分けることが美徳とされていました。現代ではむしろ、ベテランがさりげなく取り分ける姿を見せてもよいのではないでしょうか。お酌に関しても同様です。

「自分が率先して他者に奉仕する」という姿勢を見せることは、組織におけるリーダーシップの本質にも通じます。旧来のヒエラルキー型無礼講を、より対等なリスペクトへと昇華させる行動だといえるかもしれません。

5. 説教をたれる

酔って延々と説教をするのもNGです。もし、若手からアドバイスを求められた場合は、誠意をもって前向きになれる回答すると良いでしょう。その方が、相手も快くアドバイスを受け入れられるはず。

6. 延々と自分の話を聞かせる

お酒の席での武勇伝は、アルコールの勢いを借りた単なる自慢話です。上司の自慢を聞きたい若手はいないと心得て。なぜなら「肯定されたい」「マウントを取りたい」という承認欲求が透けて見え、不快に感じるからです。自分の事よりも、若手の話を中心に聞いてあげると、信頼関係もより強固になるはず。

7. 「無礼講で」と言って本音を話したら怒る

若手がふとこぼした本音に激昂したり、くだを巻いたりするのは、みっともないもの。「ハゲ」「バカ」など、ただの悪口でない限り、寛容な心で受け止め、真摯に対応するのが大人の余裕の見せどころではないでしょうか。

8. 飲みすぎて泥酔する

一昔前は、武勇伝や共通の思い出として美化された泥酔エピソードも、現在では「ただのみっともない人」というカテゴリーで記憶されてしまいます。アルコールが入るとタガが外れがちな人は、自重するように気を付けましょう。酒癖が悪いという自覚がある人は、途中からノンアルコール飲料に変えるなどして、自制心を忘れずに。自分をコントロールできる姿勢は、若手にもカッコよく映るはず。

今どきの忘年会の「挨拶」「服装」「景品」は?

次に、今どきの忘年会のスタイルを3つの側面からチェックしていきましょう。

【挨拶編】短く、明るく、感謝を込めて

忘年会での挨拶は、数分以内に終わるように短くまとめます。聞く側は、料理や会話を早く楽しみたいと思っているはず。簡潔にまとめることが最大の気遣いといえるでしょう。挨拶では、ねぎらいと感謝の言葉をシンプルに伝えましょう。

(例文)「皆さん、今年一年、大変お疲れ様でした。今年は皆さんの頑張りのお陰でⅤ字回復を成し遂げることができました。来年も全員で力を合わせて、社をもり立てていきましょう。今夜はひとまず仕事のことを忘れて、大いに楽しんでください!」

【服装編】品よく、でも少しだけ華やかに

忘年会はビジネスの場の延長ですが、少しだけ雰囲気を変えて楽しみたいところです。キーワードは「スマートカジュアル」。普段のオフィススタイルに、遊び心を加えてみてはいかがでしょう。

- 男性の場合:

-

- スーツが基本の職場の場合は、ジャケットは必須アイテム。ネクタイを外したり、インナーをTシャツやハイゲージニットに変えたりするだけで、リラックスした雰囲気を演出できます

- 女性の場合:

-

- アクセサリーやスカーフなどで華やかさをプラスするとよいでしょう。キラキラと光るネックレスやファー素材のアイテムは、冬らしい季節感も演出してくれます。座敷席の場合、立ったり座ったりしやすいパンツスタイルや、ロングのフレアスカートなどがおすすめです

【景品編】グルメや好みによらないカタログギフトがおすすめ

まとめ

忘年会は、その名の通り「今年起きたあれやこれやを忘れる」ための場として発展してきました。しかし、現代の忘年会はその意味を少々アップデートする必要があります。一年間ともに頑張った仲間を「ねぎらい合う」ための貴重な時間だと再定義してみましょう。

無理にお酒を飲まなくてもいいでしょう。少人数での食事会でも、あるいは共通の趣味の話題で盛り上がるだけでも、十分にコミュニケーションを深めることができます。

新しい忘年会の形は、全ての参加者が心から楽しめ、より強固な絆を育めるものです。このコラムが、皆さんの忘年会に対する価値観を少しでも良い方向にアップデートするきっかけになれば幸いです。

暮らし・趣味

40代・50代が知っておきたい、令和の「忘年会」最新アップデート術

2025.11.25

40代・50代が知っておきたい、令和の「忘年会」最新アップデート術

2025.11.25

お歳暮を贈る時期やマナーを知って、埼玉の地元名産品を贈ろう!

2025.11.07

お歳暮を贈る時期やマナーを知って、埼玉の地元名産品を贈ろう!

2025.11.07

お米の値段が高いのはなぜ?今後の見通しから節約術まで解説

2025.08.29

お米の値段が高いのはなぜ?今後の見通しから節約術まで解説

2025.08.29

子どもにとって最適な習い事の選び方とおすすめの習い事6選

2025.04.01

子どもにとって最適な習い事の選び方とおすすめの習い事6選

2025.04.01

夫婦円満でいる秘訣とは?仲良し夫婦でいるためのポイントを解説

2025.04.01

夫婦円満でいる秘訣とは?仲良し夫婦でいるためのポイントを解説

2025.04.01

初心者でも安心!キャンプの楽しさを最大限に引き出す計画と準備の基礎知識

2025.03.25

初心者でも安心!キャンプの楽しさを最大限に引き出す計画と準備の基礎知識

2025.03.25

スマホ動画撮影の基本方法!初心者向け完全ガイド

2025.03.25

スマホ動画撮影の基本方法!初心者向け完全ガイド

2025.03.25

ソロ活の魅力とは?一人時間の楽しみ方を徹底解説!

2025.03.25

ソロ活の魅力とは?一人時間の楽しみ方を徹底解説!

2025.03.25

アーリーリタイアとは?メリット・デメリットと必要な資金計画について解説!

2025.03.25

アーリーリタイアとは?メリット・デメリットと必要な資金計画について解説!

2025.03.25

eスポーツとは何か?世界中で人気のその魅力について解説!

2025.03.25

eスポーツとは何か?世界中で人気のその魅力について解説!

2025.03.25

ボランティアとは?意義や活動内容、メリットを詳しく紹介!

2025.03.25

ボランティアとは?意義や活動内容、メリットを詳しく紹介!

2025.03.25

楽器初心者必見!簡単に始められる楽器5選

2025.03.25

楽器初心者必見!簡単に始められる楽器5選

2025.03.25

ガーデニング初心者必見!庭作りのコツとポイント

2025.03.25

ガーデニング初心者必見!庭作りのコツとポイント

2025.03.25

実家の片付け、どうしたらいい? もめごとを避けてスムーズに進めるコツを解説

2024.07.26

実家の片付け、どうしたらいい? もめごとを避けてスムーズに進めるコツを解説

2024.07.26

いざという時に備える食料備蓄法「ローリングストック」を日常に取り入れよう

2024.07.26

いざという時に備える食料備蓄法「ローリングストック」を日常に取り入れよう

2024.07.26

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 自分らしく最期まで編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 自分らしく最期まで編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 地域包括ケアシステム編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 地域包括ケアシステム編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 共生社会編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 共生社会編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ セカンドライフ編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ セカンドライフ編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 企業・事業者編

2024.07.11

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ 企業・事業者編

2024.07.11

老後が楽しくなる!60代から始めるお金のかからない趣味のススメ

2024.03.28

老後が楽しくなる!60代から始めるお金のかからない趣味のススメ

2024.03.28

初心者でも簡単!料理の心得とおすすめメニューを紹介!

2024.03.28

初心者でも簡単!料理の心得とおすすめメニューを紹介!

2024.03.28

「実家が空き家に……」放置しておくリスクと、その対策法を知ろう

2024.03.21

「実家が空き家に……」放置しておくリスクと、その対策法を知ろう

2024.03.21

大人のロマン~シニア世代のクルーズの楽しみ方3選

2024.03.06

大人のロマン~シニア世代のクルーズの楽しみ方3選

2024.03.06

カメラ初心者におすすめのカメラの種類は?楽しみ方も解説

2024.02.19

カメラ初心者におすすめのカメラの種類は?楽しみ方も解説

2024.02.19

スマホのカメラで映える写真を!基本のスマホ撮影テクを紹介

2024.02.19

スマホのカメラで映える写真を!基本のスマホ撮影テクを紹介

2024.02.19

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~親の介護編

2024.02.08

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~親の介護編

2024.02.08

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~介護者支援編

2024.02.08

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~介護者支援編

2024.02.08

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ヤングケアラー編

2024.02.08

地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~ヤングケアラー編

2024.02.08

「埼玉県の未来を担う若者(ヤングケアラー)を応援したい」―さくらそうプロジェクトの取り組み

2023.10.30

「埼玉県の未来を担う若者(ヤングケアラー)を応援したい」―さくらそうプロジェクトの取り組み

2023.10.30

フルマラソンの大会に初挑戦!初心者が押さえておきたいポイント

2025.12.23

フルマラソンの大会に初挑戦!初心者が押さえておきたいポイント

2025.12.23

家の防犯対策どうしたらいい?空き巣などの侵入被害を防ぐための対策

2023.08.25

家の防犯対策どうしたらいい?空き巣などの侵入被害を防ぐための対策

2023.08.25

富裕層が高級車を買う本当の理由

2023.06.15

富裕層が高級車を買う本当の理由

2023.06.15

【掃除の仕方】知っておきたい基本ルールと場所別お掃除のコツ

2023.04.05

【掃除の仕方】知っておきたい基本ルールと場所別お掃除のコツ

2023.04.05

【家事の時短をしたい!】料理・掃除・洗濯の時短アイデアとお役立ちアイテムを紹介

2023.04.05

【家事の時短をしたい!】料理・掃除・洗濯の時短アイデアとお役立ちアイテムを紹介

2023.04.05

バケットリストとは?悔いのない人生のためにやりたいことを書き出そう【記入例つき】

2023.03.01

バケットリストとは?悔いのない人生のためにやりたいことを書き出そう【記入例つき】

2023.03.01

生涯学習とは?4つのメリットや具体例をわかりやすく解説

2023.03.01

生涯学習とは?4つのメリットや具体例をわかりやすく解説

2023.03.01

ヤングケアラー、若者ケアラーとは?困りごとにぶつかったときのために知っておきたい相談窓口

2023.03.01

ヤングケアラー、若者ケアラーとは?困りごとにぶつかったときのために知っておきたい相談窓口

2023.03.01

在宅介護とは? メリットやデメリット、受けられるサービスについて解説

2023.03.01

在宅介護とは? メリットやデメリット、受けられるサービスについて解説

2023.03.01

親の介護は誰がする?陥りやすいトラブルと解決方法

2023.03.01

親の介護は誰がする?陥りやすいトラブルと解決方法

2023.03.01