大宮盆栽村開村100周年記念イベント開催中!

大宮盆栽村はさいたま市の大宮公園の北側に位置し、日本屈指の盆栽郷として知られています。住所は「埼玉県さいたま市北区盆栽町」。町名にも「盆栽」の名が入る、正真正銘の盆栽の聖地なのです。盆栽町には6つの盆栽園が、隣接する土呂町には市立の盆栽美術館があり、国内だけでなく海外からも観光客が訪れています。

2025年、大宮盆栽村は開村100周年を迎えました。市内各所では、盆栽文化の魅力を発信する多彩なイベントが展開中です。盆栽ファンはもちろん、地域の皆さまにも楽しんでいただける内容が盛りだくさん。

(イベント詳細)

■大宮盆栽村100周年記念式典

開催日:2025年11月14日(木)

時間:12:00〜15:00

会場:パレスホテル大宮(さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

主催:さいたま市

詳細や他のイベントについては、以下の公式HPをご覧ください

さいたま市/大宮盆栽村開村100周年 (外部サイトへのリンク)

大宮盆栽村では、今まで知らなかった盆栽の奥深い魅力に出合えます。この記事でじっくりとご紹介しましょう!

INDEX

なぜ大宮に「盆栽村」ができたの?

関東大震災が大きなきっかけとなり、東京から埼玉へ移転

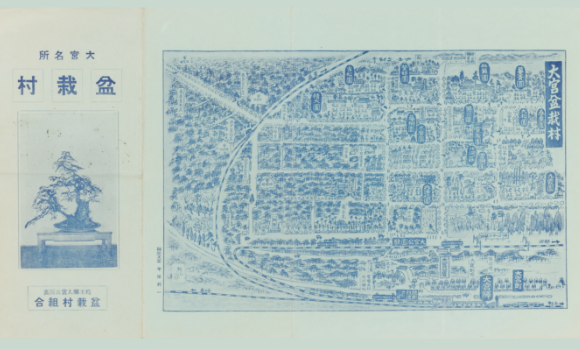

江戸時代後期、団子坂(文京区千駄木)周辺には植木職人が多く住み、明治に入ってからは盆栽を専門とする職人が増えていきました。しかし、大正時代になると東京は宅地化や工業化が進み、土地や良質な土・水・空気が不足するようになります。

そんな中、大正12年(1923年)の関東大震災が大きなきっかけとなり、郊外に新天地を求めた盆栽業者たちが大宮に集団移転の計画を立てます。交通の便がよく、人気の観光地である大宮公園に近く、良質な土や水が豊富、空気がよいなどの条件がそろっていたからとされます。

そして、大正14年(1925年)、自治共同体として大宮盆栽村が誕生しました。最盛期には35軒の盆栽園があったと記録されています。

戦後、国内外から人が集まる「BONSAI」村へ

戦時中、盆栽はぜいたく品とみなされるようになり、盆栽業者の廃業や転業が増えました。しかし、戦後間もない昭和21年(1946年)、大宮盆栽村では盆栽陳列会を再開。盆栽界の復興に向けていち早く動き出しました。

戦後の混乱期、まず盆栽に注目したのがGHQの将校たちで、その後、国内外の政治家や著名人が盆栽村に訪れるようになります。昭和20~30年代には、吉田茂、岸信介、佐藤栄作など歴代の首相が来村。吉田茂は「社団法人日本盆栽協会」(昭和40年設立)の初代会長、岸信介は2代目会長を務めるほどの盆栽愛好家でした。

さて、東京オリンピック(昭和39年)の会期中に開催された「東京オリンピック協賛盆栽水石展」、そして大阪万博(昭和45年)の「日本万国博覧会盆栽水石展」が契機となり、「BONSAI」は国内外に大きく広まることになります。

平成元年には初の「世界盆栽大会」が旧大宮市(現さいたま市)のソニックシティで開催され、その後4年ごとに世界各国の会場で実施されるようになりました。第8回大会(平成29年)もさいたま市にて開催、40を超える国と地域からの来場者で大いに賑わいました。

盆栽村は名品盆栽の聖地として、今も日本だけでなく世界から多くの愛好家が訪れています。毎年5月3日~5日には「大盆栽まつり」が開催されており、市民の作品が並ぶ盆栽展や、盆栽や盆器の即売会などが行われます。

大宮盆栽村には6軒の盆栽園がある

現在、大宮盆栽村には6軒の盆栽園が、隣の東大成町には1軒の盆栽園があります。盆栽の販売だけでなく、盆栽教室を行っている園もあります。個性豊かな各園を訪ねて、盆栽の魅力を肌で感じてみましょう!

九霞園(きゅうかえん)

さいたま市北区盆栽町131

公式サイト:http://www.iris.dti.ne.jp/~kyukaen/(外部サイトへのリンク)

宮家や政財界人が所有する盆栽を数多く管理。盆栽を世界に広める先駆的な役割を果たしてきた名園です。現在は、針金整形をしない手法により、自然本来の姿を引き出す盆栽を手掛けています。

清香園(せいこうえん)

さいたま市北区盆栽町268

公式サイト:https://seikouen.cc/(外部サイトへのリンク)

江戸時代、嘉永年間(1848年~1854年)に創業した歴史ある盆栽園です。伝統の技を受け継ぎながら、草花を寄せ植えした「彩花盆栽」という新しいスタイルを提案。盆栽教室も積極的に実施しています。

藤樹園(とうじゅえん)

さいたま市北区盆栽町247

公式サイト:https://omiyabonsaimura.com/navi01/bonsaien_touzyuen.html(外部サイトへのリンク)

中品盆栽(50cm以下)に力を入れており、国風盆栽展でも多数の入選を誇ります。盆栽教室を昭和40年代より開講しており、多数の盆栽作家や職人を輩出。一般の方々も盆栽を楽しみながら学んでいます。

芙蓉園(ふようえん)

さいたま市北区盆栽町96

公式サイト:https://www.fuyoen.co.jp/(外部サイトへのリンク)

雑木盆栽を中心に、花が咲く盆栽(花もの盆栽)や実がつく盆栽(実もの盆栽)が数多く並べられています。 新緑や紅葉など盆栽の表情に変化があり、見ごたえがあります。落葉した冬の盆栽の枝ぶりも魅力的。

蔓青園(まんせいえん)

さいたま市北区盆栽町285

公式サイト:https://omiyabonsaimura.com/navi01/bonsaien_manseien.html(外部サイトへのリンク)

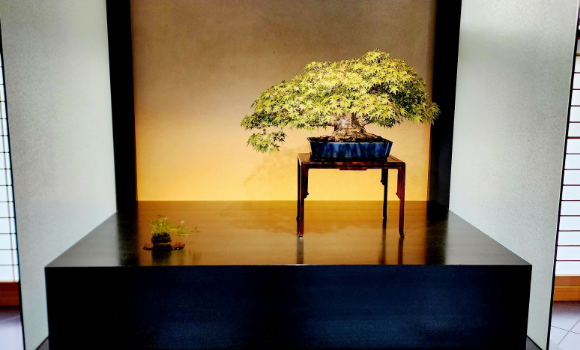

小品・中品盆栽から、樹齢を重ねた古木、水石などの諸道具まで圧倒的な品揃えを誇ります。現代数寄屋のギャラリーとしての機能も併せ持つ展示空間では、盆栽と水石を美術として鑑賞する楽しみを味わえます。

松雪園(しょうせつえん)

さいたま市北区東大成町2-640

園主は藤樹園で修行し、独立して同園を開きました。盆栽教室では生命あるものを育てる喜びを「盆栽道」として伝え、その傍ら陶芸文化振興財団の理事長として、毎年展示会に盆器を出品しています。

「さいたま市大宮盆栽美術館」で盆栽の魅力を深~く知ろう!

大宮盆栽村に隣接した住宅街に、世界で初めての公立の盆栽美術館「さいたま市大宮盆栽美術館」があります。館内には、盆栽をはじめ、盆器、水石、卓など盆栽関連の美術品、絵画資料や歴史民俗資料などが数多く展示・収蔵されています。

今回、同美術館の学芸員・田口文哉さんに、盆栽の鑑賞のしかたや楽しみ方をじっくり教えていただきました。

盆栽ってどうやって鑑賞するの?

まずは盆栽の基礎知識から。盆栽は、樹種により「松柏(しょうはく)」と「雑木(ぞうき)」の二つに分けられるそうです。

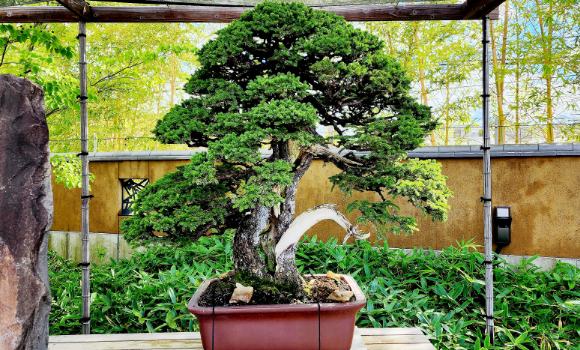

盆栽といえば、松などの常緑針葉樹が思い浮かぶのではないでしょうか。「松柏」は松と真柏(しんぱく)を代表とする常緑針葉樹の盆栽のことを指します。根や幹の造形美が印象的ですね。

盆栽の代表格として、特に愛されている「松柏」

一方「雑木」の代表的なものは、葉色を変化させるモミジやカエデなど。花を楽しむフジやサツキなどの「花もの盆栽」、果実を実らせるカリンなどの「実もの盆栽」もあります。

季節ごとに変化を見せる「雑木」

また、幹の数や向きなどの樹形によっても名前が与えられています。一本の幹が垂直に伸びる「直幹(ちょっかん)」、幹に変化のある「模様木(もようぎ)」の二つが代表的な樹形とされます。樹木が厳しい自然環境に耐える姿を表現した「吹き流し」「懸崖(けんがい)」などもあります。

盆栽の代表的な形の一つ「直幹」。一本の幹が垂直に伸び、整然とした美しさを感じる。

幹が一方向に傾き、風になびいているような姿を表現した「吹き流し」

さて、展示室のコレクションを例に、盆栽の見方をレクチャーしていただきましょう。

「まずは一番美しく見える『正面』を見極めます。盆栽には正面と裏があり、幹が良く見えるのが正面です。一方、裏から見ると幹が枝に隠れてしまい、鑑賞しづらくなります」と田口さん(以下同)。さらに、横から見ると正面に向かって樹冠部が垂れるように造るのがスタンダードなのだそう。展示室のコレクションはすべて正面向きに飾られているので、角度を変えて見てみると違いがよく分かります。

次に、意外だったのが「腰を下ろして盆栽を見上げてみましょう」というアドバイス。確かに、しゃがんで見上げてみると全く印象が違います。まるで自然の中にいて樹木に抱かれるような感じ!これは新鮮な感覚です。

さて、ディテールに目を配ることも盆栽鑑賞の醍醐味。「根の張り方や立ち上がり(根元から最初の枝までの幹のこと)を見てみましょう」。土をがっしりとつかみ四方八方に伸びる根や、威厳すら感じさせる幹肌は、幾星霜を経て今日に至ることを感じさせてくれます。

盆栽の輪郭を形作る、枝のバランスも見どころです。大きな枝がバランスよく配置されているのが理想的とされます。「落葉樹は、葉が落ちると細かく分かれた枝先がじっくり鑑賞できます。私は、冬の落葉樹こそ通の味わいだと思っています(笑)」

また、樹種によって葉の個性もさまざま。形や色、光沢などを鑑賞します。モミジなどは、紅葉の季節も見どころです。

そして、盆栽ならではの見どころとして『ジン』『シャリ』があります。「歳月を経た松や真柏などは、幹や枝の一部が枯れてそのまま形を残すことがあります。色は白くなり、緑の葉と美しいコントラストを生みます」。枝先のものを『ジン(神)』、幹の一部が枯れたものを『シャリ(舎利)』と呼ぶそうです。

推定樹齢350年の真柏「北斎」 ジンとシャリがその歳月を感じさせる。

盆栽だけでなく、盆栽用の鉢である「盆器」を見るのも鑑賞の楽しみの一つ。青磁や染付、烏泥(うでい)などさまざまな種類があります。また、盆栽と共に飾る「水石」は、盆や水盤に自然石を配したもの。山水の情景を想像しながら、石の形状や文様を鑑賞します。

盆栽をよりよく見せるためには、「盆器」の選び方が非常に重要

盆栽と共に飾られる「水石」

大宮盆栽美術館のコレクションギャラリーには、館内コレクションと盆栽の鑑賞の仕方がパネルで紹介されています。5席の盆栽の後には3席の座敷飾りが展示されており、ここでは盆栽、水石、書画が一体となった空間を体感できます。

盆栽の鑑賞方法や樹種などを詳しく説明してくれる。

座敷飾りでは、盆栽自体の美しさだけでなく、空間の調和が重要に。

推定樹齢1000年!貴重な盆栽を間近で鑑賞できる

コレクションギャラリーと座敷飾りのスペースを抜けた先には、企画展示室と中庭があります。企画展示室では、盆栽や大宮盆栽村に関する歴史展や美術展などが開催されています。

中庭は盆栽庭園になっており、約60点の盆栽が展示され四季折々の姿を楽しめます。岸信介など昭和の偉人たちが愛蔵してきた盆栽や、推定樹齢1000年の盆栽など貴重なコレクションを間近で鑑賞できます。また、360度さまざまな角度から見られる盆栽もあり、正面や裏の見分け方も実感できるはず。コレクションの中でも最大の盆栽、五葉松「千代の松」は、日の当たり方を調節するために回転式の展示台に飾られています。美術館2階の「盆栽テラス」からは、庭園を一望できます。

元首相の岸信介や佐藤栄作が愛蔵してきた花梨。当時の財政界人や文化人には盆栽の愛好家が多かった。

推定樹齢1000年の蝦夷松「轟」

五葉松「千代の松」 総高1.6m、横幅は1.8mを超え、盆栽美術館所蔵品の中でも最大の盆栽。

学芸員の田口文哉さん。推定樹齢100年の黒松「獅子の舞」の前にて

2階テラスからは「盆栽庭園」を一望できる

わが家でも盆栽を楽しんでみよう!

美術館の敷地内には大宮盆栽協同組合の共同販売所があり、大宮盆栽村の盆栽園が手頃な価格の盆栽や盆栽鉢、道具などを出品しています。もちろん、各盆栽園でも購入が可能です。お気に入りを見つけて、わが家にお迎えしてみませんか?

【盆栽のお手入れの基本】

水遣り

まずは毎日の水遣りが大切です。元気な木はよく水を吸い上げますが、弱った木に水を遣り過ぎると根を腐らせてしまうことも。土の乾燥具合をよく観察して、適切な水遣りを行いましょう。

剪定

不要な枝や伸び過ぎた枝を切り落とします。盆栽の形を整えるために不可欠な作業ですが、切った枝は元に戻せません。切った後の姿をイメージしながら、慎重に切る枝を選びます。

針金かけ

盆栽の枝の形を整えるために行います。樹木を傷めないように巻くためには、高度な技術が必要です。

植え替え

定期的に盆栽を盆器から出し、不要な根を切り落として、古くなった土を替えます。植え替えのタイミングは樹種によって異なります。

これらのお手入れは、自己流では難しい面もあります。盆栽教室を行っている盆栽園もあるので、参加してみてはいかがでしょうか。本格的に学びたい方向けに、美術館が主催する「さいたま国際盆栽アカデミー」もあります。

田口さんによれば、コロナ禍のステイホームで植物を育てる楽しみに目覚めた若い世代が、一歩進んで盆栽を始めるケースが増えているとのこと。「若いファンが増えるのはもちろん嬉しいことです。さらに、子どもの頃に自宅に盆栽があった世代(50代~60代)にも、再び盆栽に出合っていただきたい……と思っています」。

さまざまな世代に盆栽の魅力を伝えるために、大宮盆栽美術館ではアーティストらをゲストキュレーターとして招き、盆栽とともにある暮らしのスタイルや、新たな飾り方を紹介する特別展を実施(令和4年度)。話題を呼びました。古くて新しい盆栽の世界は、さまざまに形を変えながら広がっているようです。

さいたま市大宮盆栽美術館(外部サイトへのリンク)

〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3

まとめ

実家に盆栽があったという方も、実は盆栽をじっくり見たことがないという方も、今年はその魅力に触れる絶好の機会です。

大宮盆栽村は2025年4月に開村100周年を迎え、市内各所では盆栽文化の魅力を発信する多彩なイベントが開催中です。

ますます盛り上がる大宮盆栽村に、ぜひご注目ください!

- 2025/10/28更新

埼玉のあれこれ

「ださいたまとは呼ばせない!」さいたま川柳コンテスト

2026.01.13

「ださいたまとは呼ばせない!」さいたま川柳コンテスト

2026.01.13

秋の味覚で楽しもう!りそにゃのキャラ弁コンテスト結果発表

2025.12.29

秋の味覚で楽しもう!りそにゃのキャラ弁コンテスト結果発表

2025.12.29

埼玉で初詣に行くならここ!歴史ある神社・寺院から有名なパワースポットまでオススメ11選をご紹介

2025.12.11

埼玉で初詣に行くならここ!歴史ある神社・寺院から有名なパワースポットまでオススメ11選をご紹介

2025.12.11

埼玉特産「深谷ねぎ」にせまる!特徴から旬の時期、おいしい食べ方レシピまでをご紹介

2025.11.25

埼玉特産「深谷ねぎ」にせまる!特徴から旬の時期、おいしい食べ方レシピまでをご紹介

2025.11.25

埼玉のクリスマスイルミネーション人気スポット5選!

2025.11.17

埼玉のクリスマスイルミネーション人気スポット5選!

2025.11.17

埼玉の冬の絶景を楽しもう!観光地10選

2025.11.17

埼玉の冬の絶景を楽しもう!観光地10選

2025.11.17

埼玉県民の日は11月14日!家族で楽しめる県内の無料施設、県内外のイベント情報を紹介

2025.11.07

埼玉県民の日は11月14日!家族で楽しめる県内の無料施設、県内外のイベント情報を紹介

2025.11.07

この秋、行きたい!埼玉県のオススメ紅葉スポット10選

2025.10.22

この秋、行きたい!埼玉県のオススメ紅葉スポット10選

2025.10.22

秋の味覚でキャラ弁をつくろう!“りそにゃ”のキャラ弁コンテスト

2025.10.06

秋の味覚でキャラ弁をつくろう!“りそにゃ”のキャラ弁コンテスト

2025.10.06

おいしい餃子でみんなと健康で幸せに。“3割うまい”『ぎょうざの満洲』が愛される理由

2025.09.09

おいしい餃子でみんなと健康で幸せに。“3割うまい”『ぎょうざの満洲』が愛される理由

2025.09.09

【北辰テスト完全ガイド】埼玉県の高校受験を成功へ導く!

2025.07.10

【北辰テスト完全ガイド】埼玉県の高校受験を成功へ導く!

2025.07.10

埼玉のおいしい天然氷かき氷!行列必至の有名店情報&待ち時間対策

2025.07.10

埼玉のおいしい天然氷かき氷!行列必至の有名店情報&待ち時間対策

2025.07.10

【2025年版】埼玉のおすすめプール6選!屋内・屋外で楽しめる施設のご紹介

2025.06.25

【2025年版】埼玉のおすすめプール6選!屋内・屋外で楽しめる施設のご紹介

2025.06.25

埼玉県から行く!海なし県でも楽しめる近場の海水浴場特集

2025.06.25

埼玉県から行く!海なし県でも楽しめる近場の海水浴場特集

2025.06.25

【2025年版】7月・8月開催!埼玉の祭り&花火大会完全ガイド

2025.06.25

【2025年版】7月・8月開催!埼玉の祭り&花火大会完全ガイド

2025.06.25

さいたまマラソンフェスティバル2025―現地レポート!~咲いたま、みっけ!の出展ブースにお越しいただきありがとうございました~

2025.05.26

さいたまマラソンフェスティバル2025―現地レポート!~咲いたま、みっけ!の出展ブースにお越しいただきありがとうございました~

2025.05.26

なぜ埼玉は「うどん共和国」と言われるのか?その理由や歴史、名産うどん10選を紹介

2025.05.26

なぜ埼玉は「うどん共和国」と言われるのか?その理由や歴史、名産うどん10選を紹介

2025.05.26

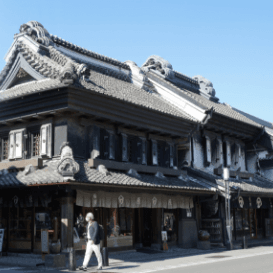

「小江戸」と呼ばれる川越の歴史とおすすめ観光スポット5選

2025.05.26

「小江戸」と呼ばれる川越の歴史とおすすめ観光スポット5選

2025.05.26

【結果発表(冬季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2025.04.07

【結果発表(冬季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2025.04.07

埼玉の公園で子どもも大人も楽しむための方法とおすすめの公園10選

2025.04.01

埼玉の公園で子どもも大人も楽しむための方法とおすすめの公園10選

2025.04.01

埼玉の桜の名所はどこ?楽しみ方や撮影スポットなども紹介

2025.04.01

埼玉の桜の名所はどこ?楽しみ方や撮影スポットなども紹介

2025.04.01

埼玉の絶景ハイキング!おすすめコース紹介

2025.03.25

埼玉の絶景ハイキング!おすすめコース紹介

2025.03.25

子供と一緒に楽しむ埼玉の工場見学!見どころ紹介

2025.03.25

子供と一緒に楽しむ埼玉の工場見学!見どころ紹介

2025.03.25

空き家や空きスペースに付加価値を与え、“恩送り”を実践する「ものくり商事」

2025.02.14

空き家や空きスペースに付加価値を与え、“恩送り”を実践する「ものくり商事」

2025.02.14

【結果発表(秋季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2025.1.8

【結果発表(秋季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2025.1.8

国内初!官民一体となった特殊詐欺対策

国内初!官民一体となった特殊詐欺対策埼玉県警察と埼玉りそな銀行が手を組む、特殊詐欺対策の最前線 2025.10.10

現代の日本にもう一度、藍染めの奥深い世界を広めることがミッション!

現代の日本にもう一度、藍染めの奥深い世界を広めることがミッション!~武州の藍染め技法を色濃く受け継いできた野川染織工業株式会社(羽生市)の取り組み 2024.12.11

【お知らせ】あなたの「みっけ!」大募集 埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2024.11.29

【お知らせ】あなたの「みっけ!」大募集 埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2024.11.29

走る銀行員の物語:さいたまマラソン体験記~大会リアルレポート~

2025.09.17

走る銀行員の物語:さいたまマラソン体験記~大会リアルレポート~

2025.09.17

【結果発表(夏季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2024.10.04

【結果発表(夏季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2024.10.04

築50年の平屋6戸を再生。宮代町生まれの中村3兄妹が手がけるセレクト横丁「ROCCO」

2024.08.02

築50年の平屋6戸を再生。宮代町生まれの中村3兄妹が手がけるセレクト横丁「ROCCO」

2024.08.02

空き家を個性的に再生。ユニークな仲間の入居を促進し、地域に楽しさを呼び込む「平和建設」

2024.08.02

空き家を個性的に再生。ユニークな仲間の入居を促進し、地域に楽しさを呼び込む「平和建設」

2024.08.02

カフェ、コワーキング、アウトドアなどの複合施設「CAWAZ base」。ここを拠点に新しい時代のまちづくりに挑戦

2024.08.02

カフェ、コワーキング、アウトドアなどの複合施設「CAWAZ base」。ここを拠点に新しい時代のまちづくりに挑戦

2024.08.02

目指すは「街づくりをする不動産屋」。自治会の仲間とともに魅力ある地域づくりに取り組む「吉川美南不動産」

2024.08.02

目指すは「街づくりをする不動産屋」。自治会の仲間とともに魅力ある地域づくりに取り組む「吉川美南不動産」

2024.08.02

築100年の空き旅館を「小川宿 鴻倫」として再生。「歴史と和の心を大切にまちと人の未来を作りたい」

2024.08.02

築100年の空き旅館を「小川宿 鴻倫」として再生。「歴史と和の心を大切にまちと人の未来を作りたい」

2024.08.02

時を越え、近江日野商人の繋がりが新たな関係をつくる!!翔んで埼玉 ~滋賀県日野町より愛をこめて~

2024.07.12

時を越え、近江日野商人の繋がりが新たな関係をつくる!!翔んで埼玉 ~滋賀県日野町より愛をこめて~

2024.07.12

【結果発表(春季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2024.07.03

【結果発表(春季)】埼玉で見つけた"映えスポット"フォトコンテスト

2024.07.03

プロサッカー選手として活躍しながら社会貢献活動。Jリーガー畑尾大翔さんの「恩返し」「恩送り」とは?

2024.06.26

プロサッカー選手として活躍しながら社会貢献活動。Jリーガー畑尾大翔さんの「恩返し」「恩送り」とは?

2024.06.26

「おいしく、安心な食」のために追求してきた“オーガニック=有機”&“SDGs”~有機ドライフルーツ・ナッツから有機蒸溜酒まで!広がる株式会社ノヴァ(北本市)の取り組み~

2024.05.29

「おいしく、安心な食」のために追求してきた“オーガニック=有機”&“SDGs”~有機ドライフルーツ・ナッツから有機蒸溜酒まで!広がる株式会社ノヴァ(北本市)の取り組み~

2024.05.29

「川の国埼玉」の挑戦 ~SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト~

2024.01.05

「川の国埼玉」の挑戦 ~SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト~

2024.01.05

何ともユーモラス?秩父夜祭「諏訪渡り」に秘められたほろ苦いお話

2023.12.26

何ともユーモラス?秩父夜祭「諏訪渡り」に秘められたほろ苦いお話

2023.12.26

狭山市狭山台にある、アットホームなカフェ「サトウさんCoffee & Lab」

2023.12.15

狭山市狭山台にある、アットホームなカフェ「サトウさんCoffee & Lab」

2023.12.15

地域のカフェ等で、映画の自主上映会「パタパタシネマ!」を手掛ける

2023.12.15

地域のカフェ等で、映画の自主上映会「パタパタシネマ!」を手掛ける

2023.12.15

【お知らせ】りそな コエドテラス(埼玉りそな銀行 旧川越支店)2024年 春GRAND OPEN!!

2024.05.23

【お知らせ】りそな コエドテラス(埼玉りそな銀行 旧川越支店)2024年 春GRAND OPEN!!

2024.05.23

大宮盆栽村開村100周年記念イベント開催中!

2025.10.28

大宮盆栽村開村100周年記念イベント開催中!

2025.10.28

埼玉のスポーツチームを応援したい!サポーターになるために気をつけることを紹介

2024.10.3

埼玉のスポーツチームを応援したい!サポーターになるために気をつけることを紹介

2024.10.3

埼玉の農産物を活用してビール醸造をスタート! ~日本版SDGsを掲げる協同商事コエドブルワリー(川越市)の取り組み

2023.10.05

埼玉の農産物を活用してビール醸造をスタート! ~日本版SDGsを掲げる協同商事コエドブルワリー(川越市)の取り組み

2023.10.05

埼玉の森に育つ“西川材”の魅力 地元産の木材で住宅やサウナ、木製家具を作る!~フォレスト西川(飯能市)の取り組み

2023.09.22

埼玉の森に育つ“西川材”の魅力 地元産の木材で住宅やサウナ、木製家具を作る!~フォレスト西川(飯能市)の取り組み

2023.09.22

会社員として働きながら、宮代町を盛り上げるために活動する「ミスターY」とは?

2023.09.07

会社員として働きながら、宮代町を盛り上げるために活動する「ミスターY」とは?

2023.09.07

吉川市から漆産業を支える、ものづくりのプロ

2023.09.07

吉川市から漆産業を支える、ものづくりのプロ

2023.09.07

餃子やビール、あの人気施設の入場券も!埼玉県のふるさと納税返礼品

2025.09.05

餃子やビール、あの人気施設の入場券も!埼玉県のふるさと納税返礼品

2025.09.05

オリジナルのワイン堆肥が育てる「大地のいちご」環境にも配慮した循環型サステナブル農業とは~ただかね農園(秩父市)の取り組み

2023.08.10

オリジナルのワイン堆肥が育てる「大地のいちご」環境にも配慮した循環型サステナブル農業とは~ただかね農園(秩父市)の取り組み

2023.08.10

【セカンドキャリアの見つけ方】元浦和レッズ選手・盛田剛平さんがラーメン店を開業するまで!きっかけや資金調達、今後の展望

2023.07.20

【セカンドキャリアの見つけ方】元浦和レッズ選手・盛田剛平さんがラーメン店を開業するまで!きっかけや資金調達、今後の展望

2023.07.20

フリーデー活用で無料でアート鑑賞しよう!埼玉県立近代美術館の見どころ・スポットを紹介

2023.07.10

フリーデー活用で無料でアート鑑賞しよう!埼玉県立近代美術館の見どころ・スポットを紹介

2023.07.10

なぜ埼玉にうなぎ料理の店が多いのか?

2023.06.15

なぜ埼玉にうなぎ料理の店が多いのか?

2023.06.15

日本で唯一の変人税理士!?「まちづくり×ファイナンス」でさいたま市を活性化

2023.04.05

日本で唯一の変人税理士!?「まちづくり×ファイナンス」でさいたま市を活性化

2023.04.05

ムーミンバレーパークだけじゃない!飯能の面白いを創る

2023.04.05

ムーミンバレーパークだけじゃない!飯能の面白いを創る

2023.04.05

横瀬町でヤギと暮らしながら、心と身体の健康をサポート

2023.04.05

横瀬町でヤギと暮らしながら、心と身体の健康をサポート

2023.04.05

自らまちづくり法人を立ち上げた熱き行政マン。民間と行政を繋げ本庄市を盛り上げる

2023.04.05

自らまちづくり法人を立ち上げた熱き行政マン。民間と行政を繋げ本庄市を盛り上げる

2023.04.05

長瀞を観光するならココ!渓谷美を楽しめるラインくだりから花の名所まで人気のスポットをご紹介

2025.08.15

長瀞を観光するならココ!渓谷美を楽しめるラインくだりから花の名所まで人気のスポットをご紹介

2025.08.15

秩父を観光するならココ!SNSで話題の花畑から霊験あらたかな神社まで人気のスポットをご紹介

2023.04.05

秩父を観光するならココ!SNSで話題の花畑から霊験あらたかな神社まで人気のスポットをご紹介

2023.04.05

埼玉のおすすめ川遊びスポットはここ!家族・友人とバーベキューやアクティビティを楽しめる場所もご紹介

2025.08.13

埼玉のおすすめ川遊びスポットはここ!家族・友人とバーベキューやアクティビティを楽しめる場所もご紹介

2025.08.13

埼玉には名産品がいっぱい!野菜・果物・牛肉・日本酒・お菓子などおすすめをご紹介

2025.09.05

埼玉には名産品がいっぱい!野菜・果物・牛肉・日本酒・お菓子などおすすめをご紹介

2025.09.05

埼玉の酒蔵で酒造り体験|熊谷の酒蔵「権田酒造」で酒造り体験!おいしい日本酒はどうやってつくられるの?

2023.04.05

埼玉の酒蔵で酒造り体験|熊谷の酒蔵「権田酒造」で酒造り体験!おいしい日本酒はどうやってつくられるの?

2023.04.05

実は酒どころ!埼玉県産のおいしい日本酒を楽しもう

2023.04.05

実は酒どころ!埼玉県産のおいしい日本酒を楽しもう

2023.04.05

川越蔵造りの町並みを散策しようー歴史からおすすめスポットまでご紹介!

2023.03.01

川越蔵造りの町並みを散策しようー歴史からおすすめスポットまでご紹介!

2023.03.01

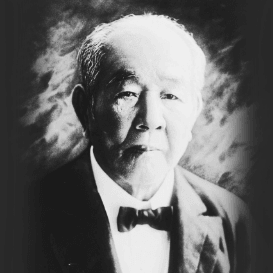

新一万円札の顔「渋沢栄一」とはどんな人物?功績や新紙幣に選ばれた理由などを紹介

2025.08.19

新一万円札の顔「渋沢栄一」とはどんな人物?功績や新紙幣に選ばれた理由などを紹介

2025.08.19